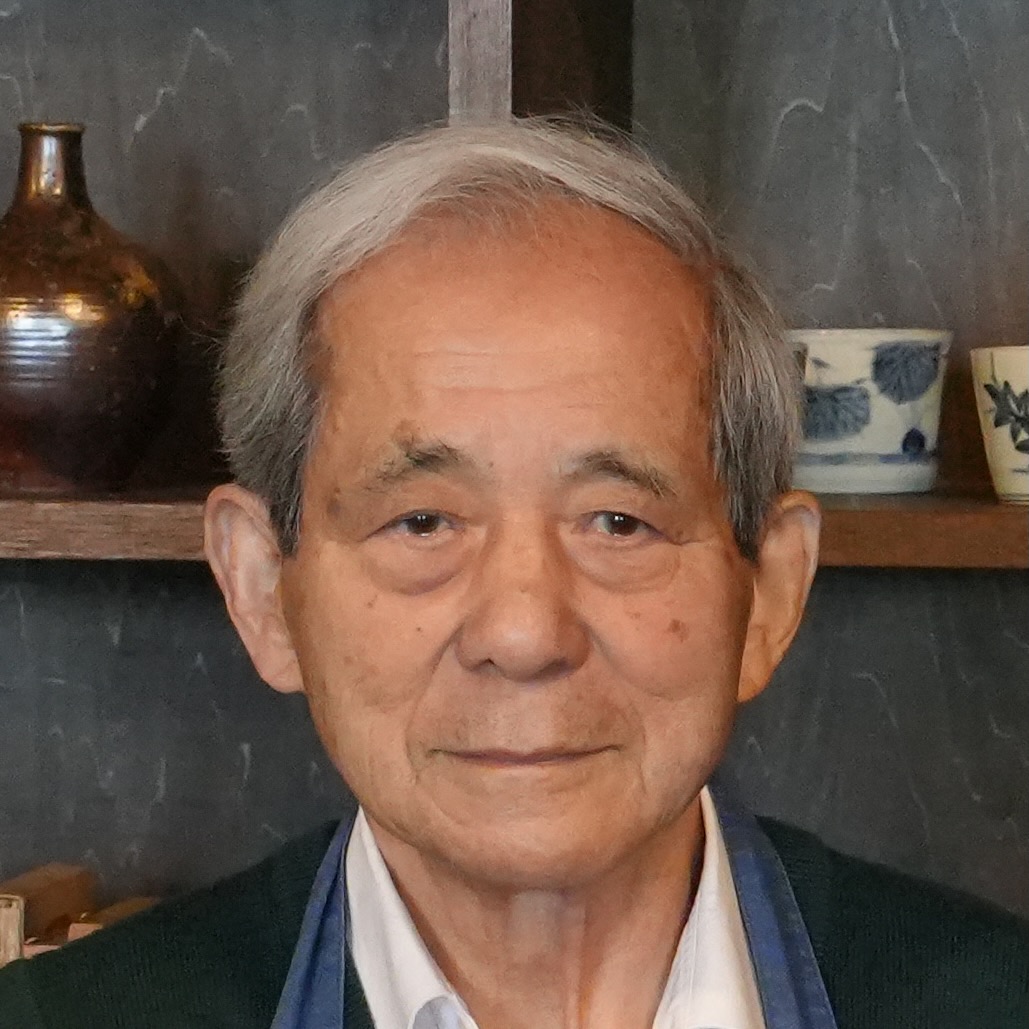

山崎繭加

|

1978年1月23日逗子生まれ。新宿で育つ。 新卒で入社したマッキンゼー・アンド・カンパニーでは、組織変革、人材育成、米企業日本進出など様々なプロジェクトに関与。 その後東京大学先端技術研究センターへ転職し、「安全・安心」をキーワードに大学・企業・官庁・報道間の知的・人的連携を促進するプロジェクトを立ち上げ、運営。 2006年秋からは、ハーバード・ビジネス・スクールのスタッフとして、日本の企業についてのケース・スタディを書く仕事をしている。 趣味はフラメンコと華道。 東京大学経済学部、ジョージタウン大学国際関係大学院卒業。 ブログ「まゆかかく」 http://mayukakaku.seesaa.net/ |

(2008年2月 恵比寿アトレにて)

マッキンゼーという会社

(清水宣晶:) 最初に会社に勤めた時って、キャリアパスって考えてた?(山崎繭加:) 全然(笑)。

始めた入社した時は、3年以上先のことは何一つ考えてなかったな。

今まで、転職とか留学を決めた時って、思いついてから実際に動くまでの間って早かった?

マッキンゼーを辞めた時は、決めてから一週間で辞めた。

一週間?それって、普通のことなの?

あんまり、普通じゃないと思う。

リロケーションっていう素晴らしい制度がマッキンゼーにはあって。

2ヶ月くらいの間、給料をもらいながら、次の勤め先とかを探すことに専念していい、っていう制度があるの。

ホント!?

それは転職を推奨しているってこと?

推奨っていうか、

まあ、いつか転職するもの、っていうことが前提になってるのかな。

なんでそういう制度があるんだろうね。

ある程度、社内の人材を流動させたいってことなのかな?

中途半端にプロジェクト中に転職活動をされるよりは、そうやってきっちり、活動期間を用意するってことなのかも知れないけれど。

でも、実際には、多くの人は、もう転職先が決まった上で、リロケーションの期間だけをもらったりもするのね。

私は、すごく急に次が決まったから、リロケーションの期間は活用出来なかったけれど。

他の外資もそういう感じなの?

他はどうなんだろう。

最近、また他の会社に行った後にマッキンゼーに戻ってくる、出戻りの人が多いのね。

その、出戻りってのは、普通に入社するよりもやりやすいの?

もちろん辞めた時の辞め方にもよるんだけど、それに問題がなかったら、もともと仕事のやり方もよくわかってるわけだし、歓迎されるよね。

それは、いい社風だと思うな。

他の会社の仕事のやり方をノウハウとして身につけた上で戻ってくるってことでもあるしなあ。

会社ってなるべく社員を転職させないように囲いこもうとするけど、むしろ、上手いこと転職をしてもらえば、社外のネットワークが広がるわけだから、会社にとってもプラスになるよね。

そう。それは、意図しているんだかわからないけれど、

卒業生(会社を辞めて転職した人)同士の関係は、すごくいいね。

心の声を聞くということ

アメリカに留学した時って、何を勉強していたの?安全保障。

ずっとやりたくて、学生の時から興味を持ってたんだけど、その分野で就職って思いつかなかったし。

安全保障じゃ、企業じゃなくて、国の問題になってくるからなあ。

国になっちゃうからね。

官僚組織ってあまり好きじゃなかったから。

アフガニスタンとか、ナイン・イレブンとか見て、今勉強したいなって思ったんだよね。

今やっている仕事や、やろうとしていることは、安全保障とはつながってるの?

そのまま突き進もうと考えていたんだけれど、

安全保障は、続けられなくなって、いったん挫折したの。

ん?何があったの?

2年間の留学が終わった頃に、モロッコでやってた世界音楽祭っていうのに連れていってもらう機会があったんだけど、そこには、色々な宗教関係の人とか、カンヌでグランプリをとったような映画監督の人たちがたくさん来てたのね。

そういう人たちの前で、「私は、インターナショナルセキュリティを勉強しています」って言っても、その先が何も言えなくなっちゃったの。

私って、語れるものが何もないなあ、って思っちゃって。

それは、勉強をしたけれど、まだ実績がなかったから、っていうこと?

うん、それもあるし、思いが足りないということに気づいた。

そこで、自分はこれでいい、って思って積み上げてきたものが全部、ガシャーンって崩れて。

それは、悪い意味じゃなくて、いったんリセットされたっていうことでね。

そうだったのか。

烈(藤沢烈)とか、他の友達とかを見ていて、人はある一つの分野を見つけてそれを追いかけてないといけない、とか、社会のためにならなきゃいけないとかっていう思いが先行しちゃって。

それで、自分の場合は、安全保障をテーマにしたいって思ったんだね。

うん、それで行くしかない、って

自分で自分をだました、というか。

ああ、そうか。

心の底からやりたいというよりは、

今そういう流れで来てるから、今やってることを極めなきゃ、って思ったんだ?

そうだね。

本当の心の声を聞いてなかったんだね。

今は、その声が聞こえてくるのを待ってるところなんだ?

んー、、。その時は、何か、代わりになる別のものを見つけなきゃ、って思ってたんだけど、今は、別にそうでもなくて。

これまで生きてきて、「どうしてもこれがやりたい」っていうことがないんだったら、たぶんそれは私にはなくて、世の中には、そういうことがないタイプもいるんだろうと思う。

ムリして見つけようとするんじゃなくて、社会との関わりの中で、自分が今持っているものをちゃんと使っていく、っていう風でもいいんじゃないかと思って。

こうあるべき、って最初から決めちゃうんじゃなくて、流れに身をまかせるってことだね。

ちょうど、昨日読んだ「シンクロニシティ」って本に書いてあったことなんだけど、自分で自分の人生を支配しようとするほどうまくいかない、って。

逆に、支配しようとせずに、大きな流れに身をゆだねた時に、やるべきことが自然と出来るようになるって書いてあって、そういうものなんだろうと思ったよ。

そう思う。

きっと、自分の頭でわかる程のことって、すごくつまらないことで。

人生って、自分で自分のことがわかってしまうほどつまらなくないよね、って思うな。

(2008年2月 恵比寿アトレにて)

【清水宣晶からの紹介】

まゆかについて知れば知るほど、その内に多くの鉱脈と泉脈を蓄えているということに気付かされる。人は彼女を才媛と呼ぶかもしれないけれど、そういう一言では片付けられない、一本気な情熱が、彼女の中にはある。

通訳をこなすほどに英語に習熟している彼女は、しかし、帰国子女ではない。才能が有るとか無いとか、そんなことは関係なく、12歳の頃から毎日ひたすら英語を聴き続けて、時間をかけて熟成させた結果、必要な力を身につけたのだ。

だから、まゆかは、自分のペースで着実に進んでいくことの大切さを知っている。現在進行形で、少しずつ自分の枠を広げていきながら、何らかの創造をしようとしている。本当の表現者というのは、こういうものなのだろうと思う。

まゆかについて知れば知るほど、その内に多くの鉱脈と泉脈を蓄えているということに気付かされる。人は彼女を才媛と呼ぶかもしれないけれど、そういう一言では片付けられない、一本気な情熱が、彼女の中にはある。

通訳をこなすほどに英語に習熟している彼女は、しかし、帰国子女ではない。才能が有るとか無いとか、そんなことは関係なく、12歳の頃から毎日ひたすら英語を聴き続けて、時間をかけて熟成させた結果、必要な力を身につけたのだ。

だから、まゆかは、自分のペースで着実に進んでいくことの大切さを知っている。現在進行形で、少しずつ自分の枠を広げていきながら、何らかの創造をしようとしている。本当の表現者というのは、こういうものなのだろうと思う。

第260話 渡辺正寿

第260話 渡辺正寿 第259話 桑原大輔・あやこ

第259話 桑原大輔・あやこ 第258話 田原さやか

第258話 田原さやか 第257話 高野慎吾

第257話 高野慎吾 第256話 安久都智史

第256話 安久都智史 第255話 堺大紀

第255話 堺大紀 第254話 塚原諒

第254話 塚原諒 第253話 鈴木優介

第253話 鈴木優介 第252話 藤原みちる

第252話 藤原みちる 第251話 濱野史明

第251話 濱野史明 Mike Davis

Mike Davis 第249話 松本菜穂

第249話 松本菜穂 第248話 大竹恭子

第248話 大竹恭子 第247話 前村達也

第247話 前村達也 第246話 あや

第246話 あや 第245話 須田高行

第245話 須田高行 第244話 福原未来

第244話 福原未来 第243話 古谷威一郎・育子

第243話 古谷威一郎・育子 第242話 井出天行

第242話 井出天行 第241話 吉澤希咲子

第241話 吉澤希咲子 第240話 竹内真紀子

第240話 竹内真紀子 第239話 熊本敦子

第239話 熊本敦子 第238話 飯塚悠介

第238話 飯塚悠介 第237話 ハン・クァンソン

第237話 ハン・クァンソン 第236話 山本勇樹

第236話 山本勇樹 第235話 吉川徹

第235話 吉川徹 第234話 室伏那儀

第234話 室伏那儀 第233話 石川伸一

第233話 石川伸一 第232話 北幸貞

第232話 北幸貞 第231話 石田諒

第231話 石田諒 第230話 永富さおり

第230話 永富さおり 第229話 Simeon

第229話 Simeon 第228話 吉田岳史

第228話 吉田岳史 第227話 茂木重幸

第227話 茂木重幸 第226話 向井朋子

第226話 向井朋子 第225話 大槻美菜

第225話 大槻美菜 第224話 五十嵐昭順

第224話 五十嵐昭順 第223話 山川陸

第223話 山川陸 第222話 小林まみ

第222話 小林まみ 第221話 木下史朗

第221話 木下史朗 第220話 縄

第220話 縄 第219話 ナカイ・レイミー

第219話 ナカイ・レイミー 第218話 岩瀬直樹

第218話 岩瀬直樹 第217話 カトーコーキ

第217話 カトーコーキ 第216話 服部秀子

第216話 服部秀子 第215話 東孝典

第215話 東孝典 第214話 一戸翔太

第214話 一戸翔太 第213話 柳澤拓道

第213話 柳澤拓道 第212話 りょうか

第212話 りょうか 第211話 安藤雅浩

第211話 安藤雅浩 第210話 篠塚光

第210話 篠塚光 第209話 依田昂憲

第209話 依田昂憲 第208話 森村ゆき

第208話 森村ゆき 第207話 大北達也

第207話 大北達也 第206話 伊勢修

第206話 伊勢修 第205話 中村里子

第205話 中村里子 第204話 柳澤龍

第204話 柳澤龍 第203話 細川敦子

第203話 細川敦子 第202話 山岸直輝

第202話 山岸直輝 第201話 中澤眞弓

第201話 中澤眞弓 第200話 高野ゆかり

第200話 高野ゆかり 第199話 四登夏希

第199話 四登夏希 第198話 森田秀之

第198話 森田秀之 第197話 山﨑恭平

第197話 山﨑恭平 第196話 豊田愛子

第196話 豊田愛子 第195話 金山賢

第195話 金山賢 第194話 坂本正樹

第194話 坂本正樹 第193話 江原政文

第193話 江原政文 第192話 マツダミヒロ

第192話 マツダミヒロ 第191話 おぎわらたけし

第191話 おぎわらたけし 第190話 番匠健太

第190話 番匠健太 第189話 高塚裕士

第189話 高塚裕士 第188話 森田藍子

第188話 森田藍子 第187話 黒澤世莉

第187話 黒澤世莉 第186話 橘田昌典

第186話 橘田昌典 第185話 森村茉文

第185話 森村茉文 第184話 梶原隆徳

第184話 梶原隆徳 第183話 松本祐樹

第183話 松本祐樹 第182話 中村元治

第182話 中村元治 第181話 小園拓志

第181話 小園拓志 第180話 あらいみか

第180話 あらいみか 第179話 麻生沙織

第179話 麻生沙織 第178話 豊田陽介

第178話 豊田陽介 第177話 出口治明

第177話 出口治明 第176話 森岡真葵子

第176話 森岡真葵子 第175話 阿部翔太

第175話 阿部翔太  第174話 多苗尚志

第174話 多苗尚志 第173話 石井貴士

第173話 石井貴士 第172話 田中美妃

第172話 田中美妃 第171話 井手剛

第171話 井手剛 第170話 ひらつかけいこ

第170話 ひらつかけいこ 第169話 住田涼

第169話 住田涼 第168話 松田大夢

第168話 松田大夢 第167話 藤田伸一

第167話 藤田伸一 第166話 田口師永

第166話 田口師永 第165話 大野佳祐/豊田庄吾

第165話 大野佳祐/豊田庄吾 第164話 ウサギノネドコ

第164話 ウサギノネドコ 第163話 小野寺洋毅

第163話 小野寺洋毅 第162話 はる@よつば

第162話 はる@よつば 第161話 森村隆行

第161話 森村隆行 第160話 篠原祐太

第160話 篠原祐太 第159話 ナカムラケンタ

第159話 ナカムラケンタ 第158話 大野雅子

第158話 大野雅子 第157話 クラリスブックス

第157話 クラリスブックス 第156話 紀乃のりこ

第156話 紀乃のりこ 第155話 川島優志

第155話 川島優志 第154話 木村孝・真由美

第154話 木村孝・真由美 第153話 佐藤明日香

第153話 佐藤明日香 第152話 大槻美菜

第152話 大槻美菜 第151話 吉村紘一

第151話 吉村紘一 第150話 森村ゆき

第150話 森村ゆき 第149話 辰野まどか

第149話 辰野まどか 第148話 大橋南菜

第148話 大橋南菜 第147話 アラ若菜

第147話 アラ若菜 第146話 宮原元美

第146話 宮原元美 第145話 源侑輝

第145話 源侑輝 第144話 山本慎弥

第144話 山本慎弥 第143話 熊崎奈緒

第143話 熊崎奈緒 第142話 山中思温

第142話 山中思温 第141話 徳永圭子

第141話 徳永圭子 第140話 笠井レオ

第140話 笠井レオ 第139話 木戸寛孝

第139話 木戸寛孝 第138話 上村実生

第138話 上村実生 第137話 吉田秀樹

第137話 吉田秀樹 第136話 平世将夫

第136話 平世将夫 第135話 杉なまこ

第135話 杉なまこ 第134話 田村祐一

第134話 田村祐一 第133話 小橋賢児

第133話 小橋賢児 第132話 竹沢徳剛

第132話 竹沢徳剛 第131話 草野ミキ

第131話 草野ミキ 第130話 藤沢烈

第130話 藤沢烈 第129話 竹田舞子

第129話 竹田舞子 第128話 KERA

第128話 KERA 第127話 石神夏希

第127話 石神夏希 第126話 山本恭子

第126話 山本恭子 第125話 吉村紘一

第125話 吉村紘一 第124話 小原響

第124話 小原響 第123話 小笠原隼人

第123話 小笠原隼人 第122話 鈴木教久

第122話 鈴木教久 第121話 物井光太朗

第121話 物井光太朗 第120話 山本大策

第120話 山本大策 第119話 中村真広

第119話 中村真広 第118話 柳澤大輔

第118話 柳澤大輔 第117話 菊池大介

第117話 菊池大介 第116話 岩村隆史

第116話 岩村隆史 第115話 大嶋望

第115話 大嶋望 第113話 今井健太郎

第113話 今井健太郎 第112話 高橋政臣

第112話 高橋政臣 第111話 栗田尚史

第111話 栗田尚史 第110話 上村雄高

第110話 上村雄高 第108話 野口恒生

第108話 野口恒生 第107話 内野徳雄

第107話 内野徳雄 第106話 森村泰明

第106話 森村泰明 第105話 中村洸祐

第105話 中村洸祐 第104話 竹下羅理崇定部

第104話 竹下羅理崇定部 第103話 田中美和

第103話 田中美和 第102話 本田三佳

第102話 本田三佳 第101話 門松崇

第101話 門松崇 第100話 浅見子緒

第100話 浅見子緒 第099話 たきざわまさかず

第099話 たきざわまさかず 第098話 大野佳祐

第098話 大野佳祐 黄昕雯

黄昕雯 第096話 山本達夫

第096話 山本達夫 第095話 本田温志

第095話 本田温志 第094話 内田洋平

第094話 内田洋平 第093話 沢登理永

第093話 沢登理永 第092話 辰野しずか

第092話 辰野しずか 第091話 マツダミヒロ

第091話 マツダミヒロ 第090話 宮坂善晴

第090話 宮坂善晴 第089話 大久保有加

第089話 大久保有加 第088話 谷澤裕美

第088話 谷澤裕美 第087話 笠井有紀子

第087話 笠井有紀子 第086話 高杉なつみ

第086話 高杉なつみ 第085話 菅野尚子

第085話 菅野尚子 第082話 小座間香織

第082話 小座間香織 第081話 山口夏海

第081話 山口夏海 第080話 藤田伸一

第080話 藤田伸一 第079話 森田英一

第079話 森田英一 第078話 新井有美

第078話 新井有美 第077話 神田誠

第077話 神田誠 第076話 紺野大輝

第076話 紺野大輝 第075話 花川雄介

第075話 花川雄介 第074話 間庭典子

第074話 間庭典子 第073話 木村由利子

第073話 木村由利子 第072話 有紀天香

第072話 有紀天香 第071話 山崎繭加

第071話 山崎繭加 第070話 佐藤孝治

第070話 佐藤孝治 第069話 金澤宏明

第069話 金澤宏明 第068話 山田康平

第068話 山田康平 第067話 西野沙織

第067話 西野沙織 第066話 川端利幸

第066話 川端利幸 第065話 岩下拓

第065話 岩下拓 第064話 清水宣晶

第064話 清水宣晶 第063話 高橋慶

第063話 高橋慶 第062話 山本麻子

第062話 山本麻子 第061話 木村孝

第061話 木村孝 第060話 田島由香子

第060話 田島由香子 第059話 石井英史

第059話 石井英史 第058話 巻山春菜

第058話 巻山春菜 第057話 多苗尚志

第057話 多苗尚志 第056話 梅沢由香里

第056話 梅沢由香里 第054話 西村友恵

第054話 西村友恵 第053話 山口絵美

第053話 山口絵美 第052話 高木大

第052話 高木大 第050話 武藤貴宏

第050話 武藤貴宏 第049話 高橋早苗

第049話 高橋早苗 第047話 清水元承

第047話 清水元承 第046話 貴田真由美

第046話 貴田真由美 第045話 伊藤敦子

第045話 伊藤敦子 第044話 シミズヨシユキ

第044話 シミズヨシユキ 第043話 武藤正幸

第043話 武藤正幸 第042話 木村音詩郎

第042話 木村音詩郎 第041話 中村文則

第041話 中村文則 第040話 野口幸恵

第040話 野口幸恵 第039話 深森らえる

第039話 深森らえる 第038話 貫名洋次

第038話 貫名洋次 第037話 黒澤世莉

第037話 黒澤世莉 第036話 大澤舞理子

第036話 大澤舞理子 第035話 石井貴士

第035話 石井貴士 第034話 高橋章子

第034話 高橋章子 第033話 和田麗奈

第033話 和田麗奈 第029話 佐々木孝仁

第029話 佐々木孝仁 第028話 縄手真人

第028話 縄手真人 第026話 五十川藍子

第026話 五十川藍子 第024話 石田直己

第024話 石田直己 第023話 鶴田玲子

第023話 鶴田玲子 第022話 杉原磨都美

第022話 杉原磨都美 第021話 石倉美穂

第021話 石倉美穂 第020話 工藤妙子

第020話 工藤妙子 第017話 石井千尋

第017話 石井千尋 第016話 見市礁

第016話 見市礁 第013話 滝田佐那子

第013話 滝田佐那子 第012話 岡田真希子

第012話 岡田真希子 第011話 田中直美

第011話 田中直美 第008話 今西奈美

第008話 今西奈美 第006話 もがみたかふみ

第006話 もがみたかふみ 第004話 佐藤愛

第004話 佐藤愛 第003話 岩崎久美

第003話 岩崎久美 第002話 田中藍

第002話 田中藍 第001話 和田清華

第001話 和田清華 第002回公開インタビュー

第002回公開インタビュー 第002回ワークショップ

第002回ワークショップ 第001回ワークショップ

第001回ワークショップ