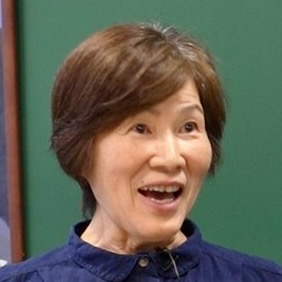

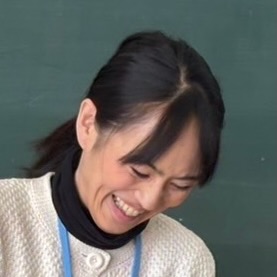

中澤眞弓

| 子どもたちと大人の心の開放を願って、始めた森での保育。 森の力を頂いて、心の音が聞こえるほどに育まれている子どもたち。 心の音って聞こえるんだ!そんな宝もののような一日一日が積み重なって、どんな大人になるんだろう。 子どもたちと一緒にいられる日々が嬉しい。 |

(2025年1月 軽井沢「森のようちえん ぴっぴ」にて)

教育に正解を持っていない

(中澤眞弓:) 私、今年の8月で77になるんですよ。(清水宣晶:) なんと!

そうなんですか。

夫も同い年なんですけど、今朝、そのことを一緒に話してて。

振り返ってみて、面白い人生だったなあって思う。

まゆさんは、人生の中で多くの時間、幼稚園に関わっていたんですか?

そう。

大学生の時は、アナウンサーになるか幼児教育に進むか、すごい悩んだ。

話すことも好きだったし、その頃『お母さんと一緒』っていう番組の脚本のアルバイトでNHKに通ったりしていて、アナウンサーも身近なところで見ていたから。

でも、マイクを通すと、歯の間から雑音が漏れて、アナウンサーとしてやっていくのは難しかった。

私は団塊の世代で、学生時代は学園紛争があった時で、毎日デモをして、日本をどう変えるかとか、討論ばっかりやっていた。

自分の意見を持たないと生きていけないような時代だったから、ある意味では、面白い学生時代を生きたと思います。

どんな日本にするかって考えた時に、私はやっぱり、時間はすごいかかるかもしれないけど、平和を望む子どもたちを育てることで日本を作っていきたいって思った。

それが、幼児教育の仕事につながるんですね。

大学を出て、2年間幼稚園に勤めて。

夫の最初の赴任地が北九州だったので、そのときに幼稚園をやめて。

自分の子どもは自分で育てたくて、家で4人の子どもを育てて、子どもたちがある程度大きくなってまた復帰したっていう、そんな感じなんです。

子育て期間が、15年間。

お子さんが4人いたから、結構長かったんですね。

わたし、絵本が大好きで、うちに1万冊くらいあるんですよ。

その絵本を家庭文庫っていう形で貸し出したり、お話し会とかを毎週やってたので、うちにいっぱい子どもが集まるようになって。

近所の子どもたちと毎週のように図書館へ行ったり、みんなで人形劇作ったり、地域の中で常に子どもたちと一緒に過ごすような感じでした。

そういうときの、まゆさんの子どもたちとの接し方って、どこかで学んだものだったんですか?

それとも、自分で独自に考えたもの?

子どもが好きだったから、どうやって接するのがいいのかなって、いつも考えてはいたんです。

77歳になる今まで、いまだに今が面白いと思いながら生きてるっていうのは、私たぶんね、教育に正解を持ってないんですよ。

ほうほう!

それは、どういうことなんでしょう。

今日、目の前の子どもに起こった出来事とか、目の前の子どもの状況で、その日の正解を考える。

毎日新しい正解が出てきて、そのたんびに私は進化してるって思えているから、次の日を迎えるのが楽しい。

わりと若い頃から、そんな感じで考えるのが自然になってたと思います。

なにか決まりごとがあるわけじゃなくて、その場その場で、考えてるんですね。

そうそうそう。

私まだ、今やっていることが終わる感覚がなくて。

いつか終わりを考えなきゃと思ってたんですけど、今はあんまり考えないようにしています。

自分自身が、まだワクワクした気持ちで子どもと過ごせるんだったら、それはまだ続けられるっていうことなんだろうし。

そうですよね。

続けようと思うかぎり、定年なんてないから。

周りのみんなは、「まゆさん、もし体が動かなくなったら、座ってるだけでもいいから」って言ってくださるんだけど。

ぶはははは!

ただそこに居てくれればいい。

こうしなければならない、って今までどんなこともあんまり考えないできたから、いつ終わるかってことに関しても、自然な状況に任せようかなと思ってる感じです。

なんか、でもね。ぴっぴは日単位でも変わりますし、毎年毎年新しい子どもが入れ替わって、それもね、面白いですよ。

たしかに、それは飽きないですね。

あと、お母さんお父さんも毎年違うから。

もうとにかく、どの人も、どの子どもも進化してるし、どの大人だって、スタッフだって、毎日進化してる。

進化したもの同士で、また次の日を新しく作っているから、みんなが一緒に育ち合っていく感覚です。

2歳という年齢

まゆさんが、幼稚園を作ろうって思ったのは、何かきっかけはあったんですか?東京の幼稚園で働いていた時、親子関係が不自由そうだなと思う人がだんだん増えてきてたんですよ。

子どもたちは大人の顔色をうかがおうとしたり、依頼心が強くなってきてたり。

大人は、今を見ずに先ばかり考えているようだったり、「早くしなさい」とあせらせていたり。

親子を開放してあげたいなと思っていました。

その頃、うちの4人の子どもたちがみんな巣立って家を出て、夫と2人だけになったのが40代後半だったんです。

このまま東京都内で高い家賃払うよりも、ちょっと遠くへ行ってみる?って話して。

はい。

それで、いろいろな場所を見たんですけども、うちの4番目の子が長野県に3年間山村留学していたので、長野県が身近でした。

夫がまだ東京勤務でしたので、新幹線に乗れば1時間で行ける、ここにしようって言って、移住してきてしまいました。

それが軽井沢だったんですね。

こっちに来て、子育て支援センターや、絵本の森美術館で絵本の読み聞かせしたり、西部小学校の学童保育で働いたり。

焚き火カフェも始めました。

やり始めたら、来られてるお母さんたちが、「行きたい幼稚園がないのよね」って言うのを聞いて。

じゃあ、ちょっとこんな保育をしたいと思ってるけど、よかったら来ますか?って10人募集したら、10人ちょうど集まったっていうのが、ぴっぴの始まり。

スモールスタートですね。

東京で保育してた時に感じていたことですけど、幼稚園に3歳から入ってくると、もう、不自由な親子関係が出来上がっていました。

3歳の時点ですでに。

3歳の1つ前の、2歳っていう年齢は、いろんな能力がいっぱい出てくる時で。

言語もそうだし、感情もそうだし、運動能力とか手先とか、いろんな能力が出てくる。

2歳の段階から一緒にいてあげられたら、親子関係をちょっと風通しよくしてあげられるのかもしれないと思って、2歳児の保育をしたいなって、ずっと思っていました。

それで、ぴっぴは2歳児からの保育なんですね。

最初の2年間、2歳児だけの保育をやっていました。

「3歳の保育をやってほしい」という声があって、3年目に3歳児保育を作り、4年目に4歳児保育作り、みたいな感じで、今の形ができてきました。

まゆさんが、「森のようちえん」っていう形で保育をやろうと思ったのは、なにか理由があったんですか?

海外や日本の森のようちえんを知っていて、園舎がないイメージはありました。

園舎を作らなければ、借金をせず、やりたいと思った保育をすぐに始められるからっていうことがまず1つ。

はい、はい。

それからもう1つは、保育の質が落ちたら、いつでもやめられるようにと思ってたんです。

なるほど!

子どもの育ちが見えない、親のクレームがある、保育者が育たない…。

そういうことがあったら、いつでもやめようと思ってたので、まず、ハード面をなるべく簡素にしておきたかった。

その後、ずっと続いてるっていうことは、どれもダメになっていないってことですね。

そう、どれも全然ダメになってない。

だから、自分でも思いもしなかったほど、長く続いています。

物がない豊かさ

あっきー、その格好で寒くない?今日はめちゃくちゃ寒いです(笑)。

私、上も下も6枚ずつ着てるんですよ。

あ!そんなに。

アウトドアで座っているのが、こんなに寒いとは思わなかったです。

この中で遊んでいる子どもたちの、健気さというか、頑張りというか。

寒くても、中に入る場所ないから、室内にいる子たちよりもよほど困る経験をいっぱい積んでるわけですよね。

「みんな、寒くなったらどうする?」って聞いたら、子どもたちから出てくる答えは、「火にあたる」よりも、「走ればいい」とか「飛べばいい」とか。

誰かに頼ろうとしてないわけですよ、全然。

そういう考え方ができるのって、ちっちゃい時だからなんでしょうね。

他と比較したら不自由と思うけど、2歳、3歳だったら「これが当たり前」って受け入れちゃうから。

そう。

そういうの見てて、すごいなと思って。

めげずにみんな楽しんでいるのを見ると、なんかもう、子どもたちがほんと愛おしくなる。

たとえば物もないから、おもちゃも、枝とか葉っぱとかいろんなもので工夫して作り出すしかないし。

だから、「ない」ってすごい豊かなことだなと思って。

ここはほんとに、自然にあるもの以外、ほとんど何もないですね。

ぴっぴを始めた20年前は、今以上に何もなかったんです。

毎年、ふるさと納税とか寄付で、荷物置き場の屋根をつけていただいたり、小屋ができたり…。

だから、1期生、2期生、3期生ぐらいの人たちは、物が増えたねって、みんな言います。

始まりの時は、じゃあ、ただの広場。

そうそう。

あるのは、焚き火と、手作りの切り株と、机が3つぐらい、みたいな感じだったから。

だから今、たとえば頂き物とか、なにか購入してもいいとかって言われたりした時に、考えるようになりました。

本当に必要なのかなって。

物があることで、失われるものがあるんでしょうか。

長野県で、「森のようちえん」が15園ぐらいあるんですけど、ぴっぴ以外は全部、園舎を持っちゃったんです。

園舎を持つと、どういう変化が起こるんですか?

どうなったか聞いたら、「天気が悪いと、みんなすぐ室内に入っちゃうんだよね」って。

ああー、そうか。

寒いとか濡れるとかいうときに、選択肢があると、そういうものなんでしょうね。

ここの子たちは、寒くても暑くても大雨でも、普通に遊んでいます。

風が強い時なんて、ご飯にかけたふりかけが飛んでいってしまうような時がある。

それでも2歳でさえこうやって、上手に風を防ぎながら食べてて、こんなにいっぱい考えるんだと思ってね。

そういう一つ一つの子どもたちの姿が、愛おしいと思います。

「森のようちえん」っていうとき、定義としては、園舎は、あってもなくてもいいものなんですか?

外国でも、日本の中でも、園舎があるところもないところも、いろいろあります。

ただ、日本の場合は、園舎がないと、文科省の基準としては、認可外の幼稚園になるんです。

認可外だと補助金が出ないので、やっぱりそこは大きいんですよ。

なるほど!

幼稚園なら園舎はあるはず、っていうことなんですね。

何年か前に、文科大臣の方が来てくださったこともあって、今も国には、「私たちの園舎は森です」ってことを伝えています。

最初にぴっぴを始めた場所っていうのは、いま毎月、焚き火カフェをやっている広場ですか?

そうです。

今の場所と出会ったのは、西部小学校の学童をやってた時に、子どもたちとお散歩に来たのがここでした。

見た瞬間に、2歳児にとってすごくいい場所だと思った。

大きい子たちだったら、多少でこぼこがあって転んだって平気だけれど、2歳児は転んで泣いての繰り返しにならないよう、平地が必要だと思いました。

卒園する子が出始めた時に今のぴっぴの森を購入しました。

これからいろんな悩みを持ったり、親に言えないようなことがあっても、ここへ来て、ちょっと立ち止まれたり、リセットできたり、幼児期の頃を思い出してリフレッシュできたり、家庭とは違う居場所を作ってあげたいなと思いました。

それで、今も、卒園した子や保護者がたくさん関わっているんですね。

この場所は最初、全部、森だったんですよ。

横浜にある関東学院っていう学校が持っていた土地で、風越学園を作った本城慎之介さんと2人で出向いて、売ってくれるよう頼みに行きました。

同じように教育を大事にするところに使ってほしいと思ってたからって、売ってくださった。

それでこの場所に、7年目ぐらいに移りました。

ここは、すごく落ち着く、いい場所ですね。

あっきーもこの場所にいると感じるかもしれないけど、ここの周りは崖に囲まれてるんですよ。

ほんとだ。

外なんだけど内なる世界みたいな、ちょっと「抱かれ感」があるんですよね。

周りの道路も、郵便屋さんとか宅急便屋さんが入ってくるぐらいで、他の人はまず入ってこないでしょ。

外なんだけど、想像以上に落ち着いた空間なんです。

たしかに。

この中だけ、別世界みたいな感じがします。

ケンカも大事なコミュニケーション

ぴっぴでのやり方は、始まった当初から、変わったことはありますか?

深まってはいると思うけど、基本的な部分はまったく変わってない。

基本は「ありのまま」。

ありのまま。

たとえば、子どもが泣くということをまず否定的に捉えることはない。

ケンカも、やめさせたり、ごめんなさいをすぐに言わせて終わらせることはないです。

ぴっぴでは、はじめからケンカを大事にしていました。

ケンカしてもいいよ、いっぱい気持ちを話して、相手の気持ちを聞いたら、もっともっと分かり合えて仲良しになれるよ、と話してきました。

そうですね。

ケンカが悪いことではないし、泣くこともまったく悪いことではない。

泣くことで自分を癒してることもあるし、泣くことで育ってる子もいる。

どんなこともきっと必要なことって思えると、こちらの言葉かけも、ダメという言葉使うことはまずなくて。

いろんなこと一つ一つを、否定的には捉えないっていう感じかな。

ケンカがあったときって、どのぐらい大人が介入するものなんですか。

まず、フェアじゃないケンカは声をかけます。

1対4とか、おっきい人とちっちゃい人とか、棒持ってる人と持っていない人とか。

いろんな形でフェアじゃないケンカってあるから、そういう時はそばに行って、やめさせるんじゃなくて、なんかフェアじゃないみたいっていう声はかけはする。

なるほど、なるほど。

そしたら子どもたちもハッとして気づいたり。

子どもたち自身がそうやって声をかけられてきてるから、お友達のケンカに出会っても、「話し合ってごらん」と、周りの子たちが間に入っていく。

そうですよね。

なるべく大人があまり言わずに、子どもたち同士が主体的に考えられて、自分たちで解決して、みたいなことを大事にしてあげたいっていうのがベースにはあります。

大人が入ると、普通はやっぱり、まず謝らせますよね。

その日のうちに終わらせるために。

ケンカもすごい大事なコミュニケーションの一つだなと思っていて。

子どもたち自身がいっぱい困ったり、安心できる中でいっぱい失敗しながら、自分で答えを探ってもらえるといいなと思います。

毎日ほんとに、何が起こるかわからないから面白いですよ。

私も、困ることはいっぱいあるし、あの時はなんて言ってあげるべきだったんだろうとか、家に帰って悩むこともいっぱいあります。

自分でできた喜び

「森の開放日」という、ぴっぴの一日体験をする日があるんです。そこに来られる方たちは首都圏の方が多いんですけど、子どもが木に登ろうとすると、お母さん、お父さんはすぐ持ち上げて、登らせようとする。

うんうん。

それで登れると、やっぱりその子は、高さをわかってないから、降りるときに危ないんです。

自分で登れた子どもは苦労して登ってるから、降り方もわかっている。

ぴっぴでは、簡単に成功させるのではなくて、できるまで待ってあげたい。

早くできるのがいい、っていうわけじゃないんですね。

いつかはできるようになる、っていう楽しみを持っているって、生きていくのが楽しいじゃないですか。

大きくなることだって嬉しい。

自分でできた、という深い喜びを味わうことを、繰り返し経験させてあげたい。

だから、たとえば、あの崖を登るのでも、誰も手は出さない。

あそこの斜面を登っていくんですね。

常に私たちが言っているのは、「自分で登れるところまででいいんだよ」「手は繋がないよ」ってこと。

その代わり、おおきい子たちがみんな、ここの根っこに捕まるといいとか、足をこうすればいいとか、踏ん張ればいいとか、アドバイスをする。

困ったらレスキュー行くぞ、って言ってくれるんだけれど、誰も手は繋がずにやり方を教えるんです。

2歳の後半にみんな大体登りきれるんですけど、もう、その時の喜びってすごいです。

待って待って、苦労して苦労して、やっと自分で登れた時の喜びって、本当に大きいんです。

すごい。

そうやって喜んだ経験って、ものすごく大事だと思う。

でも、そういう接し方も、はじめから答えがあったわけではないです。

子どもたちと一緒に過ごしながら、答えが出てきた感じかな。

道具っていうのは、どのぐらいまで使うものなんですか。

なにか物を作るときでも、あったら便利な道具ってあるじゃないですか。

あのログハウスの横は「大工コーナー」って呼ばれてて、壁に金槌が3本とノコギリが3本かかってるんです。

あの高さは意識して作っていて。

2歳とか3歳が勝手に使えるものではなくって、あの高さが手届く子は、だいたい4、5歳児なんですよ。

そういう風に置かれてるんですね。

手が届く子たちは自分でそこで道具を持って行って、釘もあるので、いろんなものを作ります。

「やりたい」に答える最低限のものはなんだろうってことはいつも考えています。

そうですよね。

すごい便利な道具があったら、簡単すぎちゃうみたいなことになるから、難しいですね。

でも、やっぱり砂場で遊ぼうと思ったら、ちょっとした砂場道具が必要になってくるので、少しずつ増えました。

たとえば、こうやって押し車が一つあることでコミュニケーションが広がったり、ごっこ遊びが広がったりっていうのがある。

本当に何が必要かを、考えています。

子どもも大人も育つ場

子どもたちが、安心できる中で、失敗とか困った体験を山ほどさせてあげたい。同じように、大人にも体験数がないと、危ないと言ってやめさせたり、否定してしまいます。

保護者たち、保育者たちの体験が大切だと思います。

そうですね。

体験がないと、どの程度まで見守っていいかもわからないし、不安になるのはわかります。

保護者たちには、「ぴっぴって、子どもが育つ場が半分、大人が育つ場が半分。」と言われます。

ああー、それは、本当にそうでしょうね。

大人が学ぶ場だということを実感しているようです。

本当に、私は面白い仕事に出会ったと思います。

本当に、自分に合う仕事に出会った。

そんなふうに、好きなことで、ずっとやり続けられる仕事に出会うって、なかなかないでしょうね。

ありがたいなと思います。

だから、うちの子もそうだし、ここで出会う子どもたちも、好きなことが見つかるといいなと思います。

(2025年1月 軽井沢「森のようちえん ぴっぴ」にて)

【清水宣晶からの紹介】

まゆさんは、幼児保育とともに長年歩んできた人です。

子どもを育てる、というのは、答えがない、とても漠然としたものだと思いますが、その掴みどころのなさを面白がれる人だからこそ、ずっと現場で子どもたちに向き合うことを楽しみ続けているのだと思います。

まゆさんと話していて感じるのは、とにかく考え方が柔軟だということです。

ぴっぴでは、毎日が新しい出来事にあふれていて、それを歓迎して、まゆさん自身も常にアップデートしようとしています。

子どもが成長する場であるだけでなく、スタッフも、保護者も、みんなが一緒に成長する場。

こういう環境だからこそ、みんながぴっぴを大事に思い、その場がさらに暖かく育まれている気がします。

まゆさんがとても大切にしているのが、2歳児の段階から保育を始めるということです。

人間のいろいろな能力が開花する、人生の中で最も成長が著しい時期を、森の中で過ごすことをとても大事にしてきました。

ぴっぴで遊び、走り回る子どもたちの姿を見ていると、どうか少しでも多くの世の中の子どもたちが、2歳の時期を豊かに過ごす機会を持つことができますようにと願わずにはいられません。

まゆさんは、これだけずっと幼児保育を続けてきて、毎日毎日考えて、実践して、それでもなお、「教育に正解を持っていない」と言います。

そう言えるまゆさんだからこそ、僕は信頼できるし、多くの人たちが子どもを託したいのだと思います。

毎年、密度の濃い時間を過ごした卒園生たちが巣立っていき、ぴっぴで培われた種子を伝播させています。

その小さな積み重ねが、いつか大きなうねりとなって、学校や社会の固定観念を変えていくような気がします。

卒園生の子たちがきっと折りにふれて思い出す、軽井沢の森の中では、春夏秋冬いつでもまゆさんがみんなの帰りを待っています。

まゆさんは、幼児保育とともに長年歩んできた人です。

子どもを育てる、というのは、答えがない、とても漠然としたものだと思いますが、その掴みどころのなさを面白がれる人だからこそ、ずっと現場で子どもたちに向き合うことを楽しみ続けているのだと思います。

まゆさんと話していて感じるのは、とにかく考え方が柔軟だということです。

ぴっぴでは、毎日が新しい出来事にあふれていて、それを歓迎して、まゆさん自身も常にアップデートしようとしています。

子どもが成長する場であるだけでなく、スタッフも、保護者も、みんなが一緒に成長する場。

こういう環境だからこそ、みんながぴっぴを大事に思い、その場がさらに暖かく育まれている気がします。

まゆさんがとても大切にしているのが、2歳児の段階から保育を始めるということです。

人間のいろいろな能力が開花する、人生の中で最も成長が著しい時期を、森の中で過ごすことをとても大事にしてきました。

ぴっぴで遊び、走り回る子どもたちの姿を見ていると、どうか少しでも多くの世の中の子どもたちが、2歳の時期を豊かに過ごす機会を持つことができますようにと願わずにはいられません。

まゆさんは、これだけずっと幼児保育を続けてきて、毎日毎日考えて、実践して、それでもなお、「教育に正解を持っていない」と言います。

そう言えるまゆさんだからこそ、僕は信頼できるし、多くの人たちが子どもを託したいのだと思います。

毎年、密度の濃い時間を過ごした卒園生たちが巣立っていき、ぴっぴで培われた種子を伝播させています。

その小さな積み重ねが、いつか大きなうねりとなって、学校や社会の固定観念を変えていくような気がします。

卒園生の子たちがきっと折りにふれて思い出す、軽井沢の森の中では、春夏秋冬いつでもまゆさんがみんなの帰りを待っています。

第319話 坂上嶺太

第319話 坂上嶺太 第318話 吉澤尚輝

第318話 吉澤尚輝 第317話 まんぼ

第317話 まんぼ 第316話 桑田温美

第316話 桑田温美 第315話 篠原隼人

第315話 篠原隼人 第314話 古川雅人

第314話 古川雅人 第313話 高橋慶

第313話 高橋慶 第312話 八尋年美

第312話 八尋年美 第311話 ナカノヒトミ

第311話 ナカノヒトミ 第310話 佐藤孝治

第310話 佐藤孝治 第309話 山本泰二郎

第309話 山本泰二郎 第308話 長崎航平

第308話 長崎航平 第307話 豊田陽介

第307話 豊田陽介 第306話 トゥインクル愛子

第306話 トゥインクル愛子 第305話 小園拓志

第305話 小園拓志 第304話 角田篤郎・里奈

第304話 角田篤郎・里奈 第303話 浅田恵理子

第303話 浅田恵理子 第302話 内保亘

第302話 内保亘 第301話 滝沢明日香

第301話 滝沢明日香 第300話 久保礼子

第300話 久保礼子 第299話 岡澤浩太郎

第299話 岡澤浩太郎 第298話 橋本知久

第298話 橋本知久 第297話 堀尾寛太

第297話 堀尾寛太 第296話 鴻野祐

第296話 鴻野祐 第295話 吉崎亜紗子

第295話 吉崎亜紗子 第294話 古瀬正也

第294話 古瀬正也 第293話 篠原祐太

第293話 篠原祐太 第292話 田島由香子

第292話 田島由香子 第291話 山崎繭加

第291話 山崎繭加 第290話 小金沢裕之

第290話 小金沢裕之 第289話 青山光一

第289話 青山光一 第288話 高桑雅弘

第288話 高桑雅弘 第287話 久保田光

第287話 久保田光 第286話 岩上健太郎

第286話 岩上健太郎 第285話 堀場百華

第285話 堀場百華 第284話 栗林宏充

第284話 栗林宏充 第283話 マツダミヒロ

第283話 マツダミヒロ 第282話 木下英一

第282話 木下英一 第281話 白井康平

第281話 白井康平 第280話 在賀耕平

第280話 在賀耕平 第279話 太田泰友

第279話 太田泰友 第278話 柄沢忠祐

第278話 柄沢忠祐 第277話 鮏川理恵

第277話 鮏川理恵 第276話 伊藤大地・麻里子

第276話 伊藤大地・麻里子 第275話 金澤金平

第275話 金澤金平 第274話 近谷浩二

第274話 近谷浩二 第273話 岡田信一

第273話 岡田信一 第272話 大野佳祐

第272話 大野佳祐 第271話 吉田マリア

第271話 吉田マリア 第270話 齋藤志穂

第270話 齋藤志穂 第269話 富岡直希

第269話 富岡直希 第268話 中村尚哉

第268話 中村尚哉 第267話 塩川浩志

第267話 塩川浩志 第266話 篠原憲文

第266話 篠原憲文 第265話 金子久登己

第265話 金子久登己 第264話 大島亜耶

第264話 大島亜耶 第263話 上山光子

第263話 上山光子 第262話 日野秀明・熊谷祐実

第262話 日野秀明・熊谷祐実 第261話 山田貴子

第261話 山田貴子 第260話 渡辺正寿

第260話 渡辺正寿 第259話 桑原大輔・あやこ

第259話 桑原大輔・あやこ 第258話 田原さやか

第258話 田原さやか 第257話 高野慎吾

第257話 高野慎吾 第256話 安久都智史

第256話 安久都智史 第255話 堺大紀

第255話 堺大紀 第254話 塚原諒

第254話 塚原諒 第253話 鈴木優介

第253話 鈴木優介 第252話 藤原みちる

第252話 藤原みちる 第251話 濱野史明

第251話 濱野史明 Mike Davis

Mike Davis 第249話 松本菜穂

第249話 松本菜穂 第248話 大竹恭子

第248話 大竹恭子 第247話 前村達也

第247話 前村達也 第246話 あや

第246話 あや 第245話 須田高行

第245話 須田高行 第244話 福原未来

第244話 福原未来 第243話 古谷威一郎・育子

第243話 古谷威一郎・育子 第242話 井出天行

第242話 井出天行 第241話 吉澤希咲子

第241話 吉澤希咲子 第240話 北沢正和

第240話 北沢正和 第239話 竹内真紀子

第239話 竹内真紀子 第238話 熊本敦子

第238話 熊本敦子 第237話 飯塚悠介

第237話 飯塚悠介 第236話 ハン・クァンソン

第236話 ハン・クァンソン 第235話 山本勇樹

第235話 山本勇樹 第234話 吉川徹

第234話 吉川徹 第233話 室伏那儀

第233話 室伏那儀 第232話 石川伸一

第232話 石川伸一 第231話 北幸貞

第231話 北幸貞 第230話 石田諒

第230話 石田諒 第229話 永富さおり

第229話 永富さおり 第228話 Simeon

第228話 Simeon 第227話 吉田岳史

第227話 吉田岳史 第226話 茂木重幸

第226話 茂木重幸 第225話 向井朋子

第225話 向井朋子 第224話 大槻美菜

第224話 大槻美菜 第223話 五十嵐昭順

第223話 五十嵐昭順 第222話 山川陸

第222話 山川陸 第221話 小林まみ

第221話 小林まみ 第220話 木下史朗

第220話 木下史朗 第219話 縄

第219話 縄 第218話 ナカイ・レイミー

第218話 ナカイ・レイミー 第217話 岩瀬直樹

第217話 岩瀬直樹 第216話 カトーコーキ

第216話 カトーコーキ 第215話 服部秀子

第215話 服部秀子 第214話 東孝典

第214話 東孝典 第213話 一戸翔太

第213話 一戸翔太 第212話 柳澤拓道

第212話 柳澤拓道 第211話 りょうか

第211話 りょうか 第210話 安藤雅浩

第210話 安藤雅浩 第209話 篠塚光

第209話 篠塚光 第208話 依田昂憲

第208話 依田昂憲 第207話 森村ゆき

第207話 森村ゆき 第206話 大北達也

第206話 大北達也 第205話 伊勢修

第205話 伊勢修 第204話 中村里子

第204話 中村里子 第203話 柳澤龍

第203話 柳澤龍 第202話 細川敦子

第202話 細川敦子 第201話 山岸直輝

第201話 山岸直輝 第200話 中澤眞弓

第200話 中澤眞弓 第199話 高野ゆかり

第199話 高野ゆかり 第198話 四登夏希

第198話 四登夏希 第197話 森田秀之

第197話 森田秀之 第196話 山﨑恭平

第196話 山﨑恭平 第195話 豊田愛子

第195話 豊田愛子 第194話 金山賢

第194話 金山賢 第193話 坂本正樹

第193話 坂本正樹 第192話 江原政文

第192話 江原政文 第191話 マツダミヒロ

第191話 マツダミヒロ 第190話 おぎわらたけし

第190話 おぎわらたけし 第189話 番匠健太

第189話 番匠健太 第188話 高塚裕士

第188話 高塚裕士 第187話 森田藍子

第187話 森田藍子 第186話 黒澤世莉

第186話 黒澤世莉 第185話 橘田昌典

第185話 橘田昌典 第184話 森村茉文

第184話 森村茉文 第183話 梶原隆徳

第183話 梶原隆徳 第182話 松本祐樹

第182話 松本祐樹 第181話 中村元治

第181話 中村元治 第180話 小園拓志

第180話 小園拓志 第179話 あらいみか

第179話 あらいみか 第178話 麻生沙織

第178話 麻生沙織 第177話 豊田陽介

第177話 豊田陽介 第176話 出口治明

第176話 出口治明 第175話 森岡真葵子

第175話 森岡真葵子 第174話 阿部翔太

第174話 阿部翔太  第173話 多苗尚志

第173話 多苗尚志 第172話 石井貴士

第172話 石井貴士 第171話 田中美妃

第171話 田中美妃 第170話 井手剛

第170話 井手剛 第169話 ひらつかけいこ

第169話 ひらつかけいこ 第168話 住田涼

第168話 住田涼 第167話 松田大夢

第167話 松田大夢 第166話 藤田伸一

第166話 藤田伸一 第165話 田口師永

第165話 田口師永 第164話 大野佳祐/豊田庄吾

第164話 大野佳祐/豊田庄吾 第163話 ウサギノネドコ

第163話 ウサギノネドコ 第162話 小野寺洋毅

第162話 小野寺洋毅 第161話 はる@よつば

第161話 はる@よつば 第160話 森村隆行

第160話 森村隆行 第159話 篠原祐太

第159話 篠原祐太 第158話 ナカムラケンタ

第158話 ナカムラケンタ 第157話 大野雅子

第157話 大野雅子 第156話 クラリスブックス

第156話 クラリスブックス 第155話 紀乃のりこ

第155話 紀乃のりこ 第154話 川島優志

第154話 川島優志 第153話 木村孝・真由美

第153話 木村孝・真由美 第152話 佐藤明日香

第152話 佐藤明日香 第151話 大槻美菜

第151話 大槻美菜 第150話 吉村紘一

第150話 吉村紘一 第149話 森村ゆき

第149話 森村ゆき 第148話 辰野まどか

第148話 辰野まどか 第147話 大橋南菜

第147話 大橋南菜 第146話 アラ若菜

第146話 アラ若菜 第145話 宮原元美

第145話 宮原元美 第144話 源侑輝

第144話 源侑輝 第143話 山本慎弥

第143話 山本慎弥 第142話 熊崎奈緒

第142話 熊崎奈緒 第141話 山中思温

第141話 山中思温 第140話 徳永圭子

第140話 徳永圭子 第139話 木戸寛孝

第139話 木戸寛孝 第138話 上村実生

第138話 上村実生 第137話 吉田秀樹

第137話 吉田秀樹 第136話 平世将夫

第136話 平世将夫 第135話 杉なまこ

第135話 杉なまこ 第134話 田村祐一

第134話 田村祐一 第133話 小橋賢児

第133話 小橋賢児 第132話 竹沢徳剛

第132話 竹沢徳剛 第131話 草野ミキ

第131話 草野ミキ 第130話 藤沢烈

第130話 藤沢烈 第129話 竹田舞子

第129話 竹田舞子 第128話 KERA

第128話 KERA 第127話 石神夏希

第127話 石神夏希 第126話 山本恭子

第126話 山本恭子 第125話 吉村紘一

第125話 吉村紘一 第124話 小原響

第124話 小原響 第123話 小笠原隼人

第123話 小笠原隼人 第122話 鈴木教久

第122話 鈴木教久 第121話 物井光太朗

第121話 物井光太朗 第120話 山本大策

第120話 山本大策 第119話 中村真広

第119話 中村真広 第118話 柳澤大輔

第118話 柳澤大輔 第117話 菊池大介

第117話 菊池大介 第116話 岩村隆史

第116話 岩村隆史 第115話 大嶋望

第115話 大嶋望 第113話 今井健太郎

第113話 今井健太郎 第112話 高橋政臣

第112話 高橋政臣 第111話 栗田尚史

第111話 栗田尚史 第110話 上村雄高

第110話 上村雄高 第108話 野口恒生

第108話 野口恒生 第107話 内野徳雄

第107話 内野徳雄 第106話 森村泰明

第106話 森村泰明 第105話 中村洸祐

第105話 中村洸祐 第104話 竹下羅理崇定部

第104話 竹下羅理崇定部 第103話 田中美和

第103話 田中美和 第102話 本田三佳

第102話 本田三佳 第101話 門松崇

第101話 門松崇 第100話 浅見子緒

第100話 浅見子緒 第099話 たきざわまさかず

第099話 たきざわまさかず 第098話 大野佳祐

第098話 大野佳祐 黄昕雯

黄昕雯 第096話 山本達夫

第096話 山本達夫 第095話 本田温志

第095話 本田温志 第094話 内田洋平

第094話 内田洋平 第093話 沢登理永

第093話 沢登理永 第092話 辰野しずか

第092話 辰野しずか 第091話 マツダミヒロ

第091話 マツダミヒロ 第090話 宮坂善晴

第090話 宮坂善晴 第089話 大久保有加

第089話 大久保有加 第088話 谷澤裕美

第088話 谷澤裕美 第087話 笠井有紀子

第087話 笠井有紀子 第086話 高杉なつみ

第086話 高杉なつみ 第085話 菅野尚子

第085話 菅野尚子 第082話 小座間香織

第082話 小座間香織 第081話 山口夏海

第081話 山口夏海 第080話 藤田伸一

第080話 藤田伸一 第079話 森田英一

第079話 森田英一 第078話 新井有美

第078話 新井有美 第077話 神田誠

第077話 神田誠 第076話 紺野大輝

第076話 紺野大輝 第075話 花川雄介

第075話 花川雄介 第074話 間庭典子

第074話 間庭典子 第073話 木村由利子

第073話 木村由利子 第072話 有紀天香

第072話 有紀天香 第071話 山崎繭加

第071話 山崎繭加 第070話 佐藤孝治

第070話 佐藤孝治 第069話 金澤宏明

第069話 金澤宏明 第068話 山田康平

第068話 山田康平 第067話 西野沙織

第067話 西野沙織 第066話 川端利幸

第066話 川端利幸 第065話 岩下拓

第065話 岩下拓 第064話 清水宣晶

第064話 清水宣晶 第063話 高橋慶

第063話 高橋慶 第062話 山本麻子

第062話 山本麻子 第061話 木村孝

第061話 木村孝 第060話 田島由香子

第060話 田島由香子 第059話 石井英史

第059話 石井英史 第058話 巻山春菜

第058話 巻山春菜 第057話 多苗尚志

第057話 多苗尚志 第056話 梅沢由香里

第056話 梅沢由香里 第054話 西村友恵

第054話 西村友恵 第053話 山口絵美

第053話 山口絵美 第052話 高木大

第052話 高木大 第050話 武藤貴宏

第050話 武藤貴宏 第049話 高橋早苗

第049話 高橋早苗 第047話 清水元承

第047話 清水元承 第046話 貴田真由美

第046話 貴田真由美 第045話 伊藤敦子

第045話 伊藤敦子 第044話 シミズヨシユキ

第044話 シミズヨシユキ 第043話 武藤正幸

第043話 武藤正幸 第042話 木村音詩郎

第042話 木村音詩郎 第041話 中村文則

第041話 中村文則 第040話 野口幸恵

第040話 野口幸恵 第039話 深森らえる

第039話 深森らえる 第038話 貫名洋次

第038話 貫名洋次 第037話 黒澤世莉

第037話 黒澤世莉 第036話 大澤舞理子

第036話 大澤舞理子 第035話 石井貴士

第035話 石井貴士 第034話 高橋章子

第034話 高橋章子 第033話 和田麗奈

第033話 和田麗奈 第029話 佐々木孝仁

第029話 佐々木孝仁 第028話 縄手真人

第028話 縄手真人 第026話 五十川藍子

第026話 五十川藍子 第024話 石田直己

第024話 石田直己 第023話 鶴田玲子

第023話 鶴田玲子 第022話 杉原磨都美

第022話 杉原磨都美 第021話 石倉美穂

第021話 石倉美穂 第020話 工藤妙子

第020話 工藤妙子 第017話 石井千尋

第017話 石井千尋 第016話 見市礁

第016話 見市礁 第013話 滝田佐那子

第013話 滝田佐那子 第012話 岡田真希子

第012話 岡田真希子 第011話 田中直美

第011話 田中直美 第008話 今西奈美

第008話 今西奈美 第006話 もがみたかふみ

第006話 もがみたかふみ 第004話 佐藤愛

第004話 佐藤愛 第003話 岩崎久美

第003話 岩崎久美 第002話 田中藍

第002話 田中藍 第001話 和田清華

第001話 和田清華 第002回公開インタビュー

第002回公開インタビュー 第002回ワークショップ

第002回ワークショップ 第001回ワークショップ

第001回ワークショップ