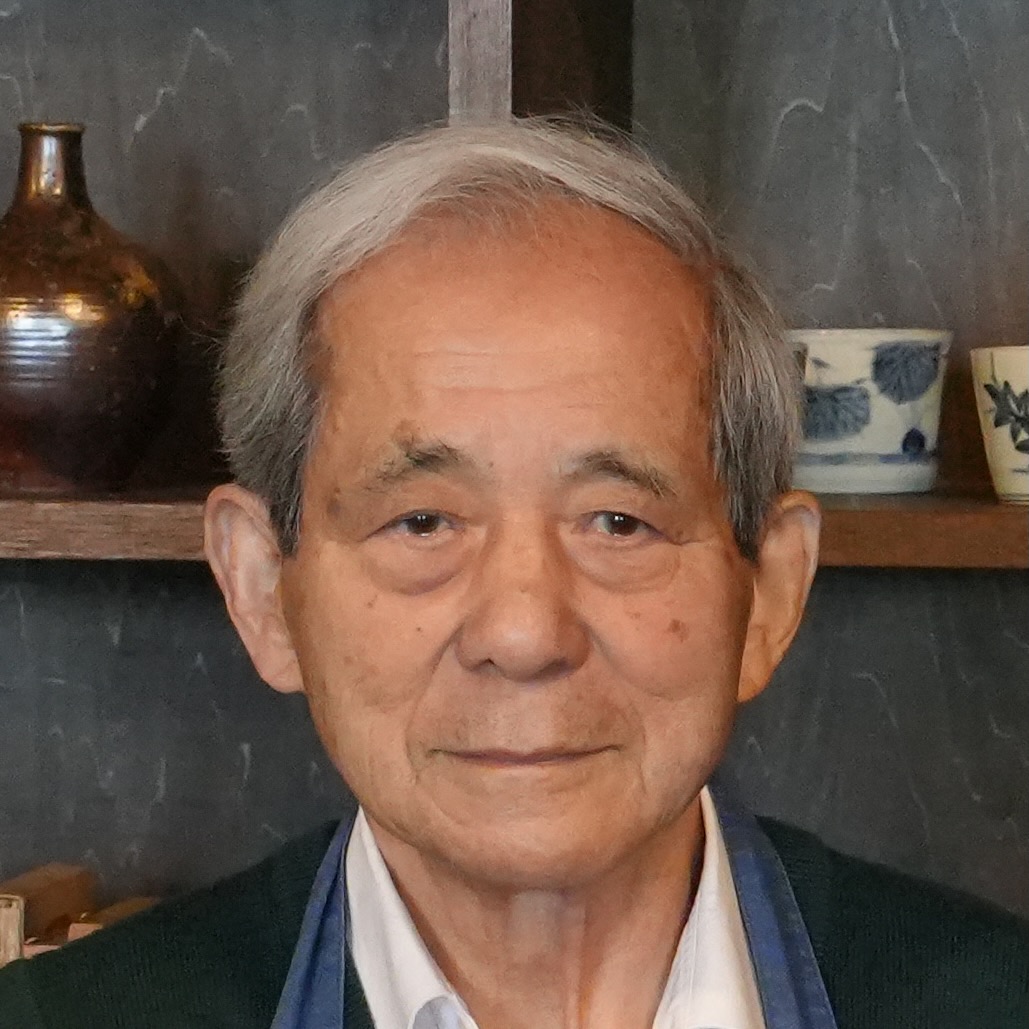

辰野まどか

| GiFT (Global Incubation × Fostering Talents) (社)グローバル教育推進プロジェクト 専務理事/事務局長 ウェブサイトURL:http://j-gift.org 株式会社ドアーズ プロフェッショナル・パートナー グローバルエデュケーション・プロデューサー ウェブサイトURL:http://www.doorz.co.jp 明治学院大学国際学部国際キャリア学科非常勤講師 (サービス・ラーニング担当) SIT Institute Graduate Institute -Intercultural Service, Leadership and Management- 修士 <学生時代> 世界に共通する教育(グローバル教育)とはなんだろう?これが、17歳の時に芽生えたテーマ。 それを模索するために、大学時代に、世界中を旅するぞ!と決め、自分で自分のためのカリキュラムデザインをする。 その模索のためのカリキュラムでは、日本での面白い若者に会うネットワーキングから始まり、1年間の国際教育プログラムや、東南アジア青年の船に参加、太平洋州の島でボランティア、西アフリカ参加型開発スタディツアーの企画に携わるなどする。 また、中国横断や、アメリカ横断、ヨーロッパ、東南アジア等も周り、35カ国150都市以上を訪れる。 そして、世界に共通する教育は、ひとつのことを「教える」のは難しい、しかし、可能性やゴールを「引き出す」という意味では共通になりうると実感。 <社会人時代> コーチング専門会社勤務後、地球市民を育成する「グローバル教育」を専門として、米国大学院留学。 その後、米国教育NPOにおいてグローバル教育コーディネーター、国連NY本部開催「平和文化会議」コーディネーター、内閣府主催「世界青年の船」事業コース・ディスッカッション(教育プログラム)主任等を通して、グローバル教育オタク度を上げていく。 これまでに、およそ50カ国訪れ、様々な地域で教育プログラムをセットアップ、実行。 現場のニーズに合わせた社会貢献&体験型学習(サービスラーニング)を意識して実践している。 グローバル教育を一般化させるのが夢。 2013年よりグローバル教育を普及する(社)グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)での活動開始! 自分の名前に「ノマド(遊牧民)」が入っていることに気がつき妙に納得。 |

(2013年3月 中目黒「FRAMES」にて)

最初の異文化体験

(清水宣晶:) 前回、じっくり話しを聞いたのって、

もう5年も前のことになるよ。

(辰野まどか:) そんなに経つんだね~。

あの時聞いてもらった話しを、今読み返すと、

「私こんなこと考えてたんだな」ってことばっかりで、

かなり照れくさいんだけど(笑)。

それは、成長してるってことだね!

今日は、今のまどかに至るまでの

ルーツを聞きたいと思ってるんだよ。

まどかは、子どもの頃って、

海外に住んだ経験はあったの?

子どもの頃は、海外経験はなかったんだけど、

本当に小さい時から、お客さんとしては、

家にたくさん外国人が来ていて。

うんうん。

18歳の夏に、母が、

「どうしても英語を勉強したい」って言って、

ハーバードの語学学校に行ってきますって言い出したの。

その時、兄は一人暮らししてたし、父は単身赴任してたから、

家には私と妹しかいない状態だった。

それは、いきなり、

結構不安だよね。

「アメリカ人の友達の子を呼んで、

代わりに住んでもらうから大丈夫。」

って言い残して、行っちゃったの。

(笑)なにが大丈夫なんだ。

そしたら、アンジェラっていう、

ハタチの、イケイケの女の子がやってきて。

その子は、もともと、

日本に来たがってたの?

その時、失恋したばかりで元気がなかったらしく、

じゃあ気晴らしに日本に行ったらいい、って、

アンジェラのお母さんと、ウチの母とで盛り上がって、

「アンジェラは料理も上手だから、すごい役に立つわよ」

って話しだったから、一緒に住んでもらおう、

ってことになったみたい。

お姉さん的に面倒を見てくれるだろうってことで、

来てもらったんだね。

それから、3人での生活が始まって。

学校に持っていくお弁当を、

アンジェラが作ってくれたんだけど、

お昼の時間になって、フタを開けたら、

ご飯と、生のニンジンだけだったの。

ぶはははは!

「料理が上手」っていう前評判は何だったんだ。

アメリカのサックランチ(お弁当)はサンドイッチと生ニンジンだから、

その感覚だったんだと思う。

その時は、ワオ!って、ショックを受けて。

結局、次の日から6時起きで自分で、自分と妹の弁当を作って、

学校に行くことになった。

アンジェラは、

学校も仕事もなくて、ブラブラしてたの?

日本語学校には通ってたんだけど。

六本木とかで出来た男友達の話とかよくしてくれて、

厳しい女子校育ちの私や私の友だちは、

いちいちビックリしてたの。

面白いなあ。

その時期はカルチャーショッックの連続で、

ほんと大変で、

母が日本に帰ってきた時には、

もう、「なんなの!」ってかなり怒ってた(笑)。

でも、

アンジェラは楽しかったんじゃないか。

うん。私も楽しかったし!

でもそれ以上に、アンジェラも大変だったと思うし、

みんな大変だったと思う。

(笑)みんな大変だった!

この前、母がアメリカに行った時、facebookの日記で

「そういえば昔、私がアメリカに勉強しに行った時、

娘たちへのプレゼントとして、友達の子を呼んだことがありました」

とか書いてて、「ええっ!?」って思った。

超ナイスアイデアと思ったんだろうね。

まどかたちにとっても、アンジェラにとっても、

素晴らしい経験になるだろう、と。

そう、「win-win」、

みたいに考えてたんだと思う。

いや、でも実際、

素晴らしいプレゼントだと思うよ。

そうね・・。

大変だったけど、すごい楽しかった。

大勢で集まって、料理大会やったりとか。

アンジェラが、私の友達に、

「彼の唇、超セクシーだったわ」とか語って、

女子校の子たちだったから、

みんな何言ってるのか全然わからないって感じで。

かなりのカルチャーショックだよね。

あれが、

身をもって異文化コミュニケーションをした、

最初の体験だったと思う。

海外への旅立ち

最初に、記憶に残る海外経験をしたのって、いつのことだった?

海外へは、家族旅行や

一人でアメリカのサマースクール行ったりとか

ちょいちょい行くことがあったけど、

最初の、結構ヘビーな海外経験は、

高校2年のとき行った、スイスの国際会議での3週間。

母親に「夏一人で、スイスいってらっしゃい」って、

17歳の誕生日に、突然言われたの。

それは、何の会議だったの?

「MRA」っていうNGO

(※現在の名称は「IC(Initiatives of Change)」)

の、平和について考える会議で、

EUも、もともとは、このNGOがきっかけで生まれたみたい。

そんな大きい国際会議だったのか。

その時ちょうど、戦後50年の年で、

世界中の人たちが集まって語り合ってたんだけど、

それに、すごくインスパイアされて。

うんうん。

会議の最後に、コメントを求められた時、

「ありがとうございました。

こういう、世界中の人が平和を考える場が、

ずっと続いてほしいと思います」って言ったら、

その場にいた、80歳ぐらいのおばあさんに怒られた。

ええ!?

なんで怒られちゃったの?

「何言ってるの、あなたが続けるんです」って。

あ、なるほど!

私の中で、やっぱり、

「平和は勝手にやって来る」

っていう思いがあったんだね。

たしかに、17歳が80歳に

未来を期待するってのは逆だよなあ。

それで、すごく熱い思いで日本に帰って来て。

高校を卒業したら日本を出て留学しよう、

って思ってたんだけど、

そう決めてた高校3年生の時、

藤沢烈さんとか、佐藤孝治さんたちに会ってしまい。

こんなに熱い大学生がいるんだったら、

海外に行くのもったいないじゃん、って思って。

日本でも出来ることはたくさんあるって知って、

留学プランは後回しになったんだな。

大学では、何をやってたの?

最初、少しの間だけアイセックに入ってたけど、

理想的なサークルないかなってたくさんの人に会っていて、

ETICの宮城さんに相談をした時、

「自分で作ればいいじゃん」って言われて、

「BORDERLESS」っていう団体を立ちあげたりしてた。

それで、他の大学の人たちと一緒に、

活動してたんだね。

その時、京都にいた星野辰馬くんと会って、

21世紀に向けてお互い頑張ろう、って言ってたの。

「私は関東をやるから、あなたは関西を」

って感じで。

(笑)二人で勝手に、

日本を分割しちゃってたのか!

で、その後に、大学を休学して、

「Up with People」(※以下「Up」と省略)

に参加したんだね。

そう、2000年に、生徒として参加したんだけど、

その直後に突然、休止っていうことになっちゃって。

そうか、休止になる前の、

最後の回に参加してたんだな。

「Up」がやっていたことって、

まさに、グローバル教育ど真ん中で。

ちゃんと体系立ててやっていた、

私が知っている唯一の団体だった。

まどかの考えるグローバル教育の姿と、

かなり近かったんだね。

「Up」の活動っていうのは、

「コモンビート」がやっているような、

ミュージカル公演の巡業をするんだっけ?

そう、ミュージカルの公演と、

あと、ホームステイとボランティア活動、

っていう3つを、世界各地でやるの。

ホームステイも、

プログラムの中に入ってるんだね。

3日か4日おきに違う家にホームステイをして、

異文化千本ノックっていうことをやるんだけど。

そこで、自分の常識なんて、

全然常識にならないっていうことを知る。

なるほど。

価値観を叩き壊されるんだな。

アメリカだけじゃなくて、いろんな国で活動するの?

活動をしているのは、ほんとに世界中のいろんな場所。

まず、アメリカのデンバーに集まって、

3週間トレーニングを受けた後、歌って踊れるようになったら、

みんなでバスや飛行機に乗って旅しながら、

100人以上で、1年間移動するんだよね。

(※当時は1年間だったが、今は、半年間)

そんなに長い期間、旅をするのか。

ホームステイをする時は、

何人かの単位で、別々の家に泊まるの?

都市によって違って、1人だけで飛ばされるときもあれば、

10人ぐらいで雑魚寝、っていうこともあるし。

面白いなあ。

それだけ大人数のホームステイ先って、

どうやって見つけるんだろう。

インターンの生徒が、先に街に行って、

ホームステイ先を探してくるの。

あ、自分で探すんだ!?

お茶してる時も、髪を切りに行っても、

そこにいる人に話して、

「ホストファミリーしません?」って口説く。

それもまた、異文化コミュニケーションだなあ。

英語で説得するわけでしょう。

英語が通じる人ばっかりじゃなくて、

スペイン語ネイティブ人なんかもいるし。

生徒が自分で交渉するってのも面白いし、

ホストファミリーが、一般の市民っていうのもいいね。

いろんなルートを使うから、

学校とかにお願いしたりもするんだけど、

それでも足りない分を、自分たちで見つける。

それは、やってるうちに度胸がつくだろうな。

同じ国際交流でも、

「世界青年の船」とはまた違うアプローチだね。

「Up」って、目的としてることは

「世界青年の船」とかなり近いんだけど、

「Up」の卒業生は、一人で独立をしてる人が多い気がする。

「世界青年の船」も独立する人はもちろん沢山いるけど、

ちゃんと組織を創るひとが多いかな・・・。

感覚値だけれども。

なるほど、それは、異文化にたくさん触れて、

いったん自分の中の常識を再構築させられてるってことが

影響してるんだろうなあ。

それも、まどかの原体験としてでかいだろうね。

すごく大きいと思う。

一番好きな領域

それで、日本に戻った後、大学を卒業するっていう時は、

どうしようって考えてたの?

就職活動の年は、結構いろんなことがあって。

「狐の木」(※1998年~2000年、北区王子にあったBar。

サロンのような、当時20代を中心とした若者が集う場所だった)

も、「Up」も無くなり、

4年間インターンしていた「国際協力プラザ」っていう

外務省の外郭団体も仕分けにあって規模縮小、

っていうことがたて続けにあって、

諸行無常の年だったの。

(笑)それは、

諸行無常を感じるね。

「こんなにいいことをやってるのに、

何故消えなくちゃいけないの?」って考えた時、

ビジネスとして成り立っていないからだ、

って思って。

「役に立つ」とか「楽しい」っていうだけじゃ、

長く続かない、っていうことだよね。

まず、ビジネスのことを知らないと、

自分のやりたいことは出来ない、って思ったから、

コンサル系の会社に入って、ビジネスの勉強を

しようかな、と考えてたんだけど。

うんうん。

その時、アメリカで「Up」の会合があって、

活動を停止するって聞いた同窓生が世界中から集まり、

みんな怒り心頭で、えらい騒ぎになってて。

うわー、、

「Up」が無くなってほしくない、

って人たちが、一箇所に集結したのか。

その時、一人の女性がファシリテーターとして登場して、

「あなたたちの今の思いをこの紙に書いてください」

って紙に書かせて、それを集めた後、

「じゃあ、これからUp with Peopleの

チャプター2のことを話しましょう。

まず最初にすることは・・この紙を捨てることです」

って言って、バーンって捨てちゃったの。

なに、それ!?

どうして?

「私たちはこれから未来のことを話すんです」

って言って、そこからスタートさせて。

で、その女性は、会議の中でいろいろなやり方で、

参加者たちの気持ちを整理するっていうことをやって、

混乱してた空気がまとまっていった。

うおー、、

プロだなあ。

わたし、こういうことをやれる人間になりたい!

って思って、これは何なのか、って聞いたら、

「彼女はコーチングの手法を使ったのよ」って言われて。

で、日本に帰って調べたら、

「coach21(現coachA)」っていう会社があることを知って、

そこで働きたい、って応募をしたの。

そういう就職活動のタイミングで、

やりたいことが見つかるっていうのも、運命だなあ。

まだ、コーチングなんて、

日本でほとんど知られてない時期だよね。

そう、当時は私も、

そういうものがあるってことを、

まったく知らなかった。

「グローバル教育」っていう言葉も、

今でこそ、世の中で普通に理解されるけど、

まどかは、17歳の時からずっと、

そのことを考え続けてるわけだから、

やっぱり、年季が違うよ。

そこが、私が一番好きな領域なんだろうね。

いろんなバックグラウンドの人が、

「これから世の中をどう良くしていこう」って

ディスカッションしている時の、エネルギーとか、

それぞれが思っていた価値観がぶち壊されながら、

それがリビルドされていくときの雰囲気が好きで。

なるほど。

それは、「Up」で、世界を旅しながら、

それぞれの地域でディスカッションする時にも起こるし。

「世界青年の船」で、13か国の人たちが

理想の教育について語り合う時にも起こるし。

「世界青年の船」も、また、

ものすごいいろんな価値観が混ざり合う場所だよね。

去年の35日間の航海の中で、2回だけ日にちを分けて、

リーダーシップセミナーっていう、

自分のあり方やチームのあり方を考えるっていう

超前向きな話しをする場があったんだけど。

1回目は、イルカが船のまわりをぴょんぴょん飛んで

たくさんやって来て、

で、2回目の時は、クジラが遊びに来たの。

イルカやクジラが来るなんてことは、

後にも先にもその2回だけだったから、

かなりいいバイブを発してたんだろうなあ、と。

船が!?

そう、船が。

そのバイブに引き寄せられて

遊びにきちゃった、みたいな。

ぶはははは!

イルカとクジラの感受性、

スゴすぎるな。

そう思っちゃうぐらい、いい雰囲気だった。

みんな全然違うのに、一つのゴールがあるっていう。

日本と中国だけで話しをすると、日中の話ししかできないけど、

3か国以上で話すと、逆に、世界の話ししか出来なくなる。

それは、たしかにその通りだなあ。

思考の枠組みが変わる時って、

自分のテリトリーとまったく違う分野とか、

知らなかった場所にいる人と接した時だよね。

結局、そこにしか答えはないなと思っていて。

今度、グローバル教育サミットを開催しようと考えていて。

私たちは、70年後にどんな地球社会を贈るのか、

そのための人材育成とは何か、についてダイアローグするんだけど、

どこにも答えなんかないし、誰も答えなんか持ってないのが前提。

大学の担当者も、人事の方も、

学生も、文科省の方も、同じテーブルについて、

もやもやっとした中で話す、みたいなことだけだと思う。

うんうん。

その中で、日本の現状においてはこれじゃない?

っていうのがなんとなく見えてくるもので。

スウェーデン式でもアメリカ式でもない、

「ここにしかない」ものを見ていくしかない。

そういうことを成り立たせる場を作っていきたい。

一人の人間として中に入る

この前、ドアーズの「グローバルラーニングジャーニー」で、フィリピンに行って。

日本からの参加者と、フィリピンの市民と、

貧困地域の、お墓に住んでる人たちとの三者で話しをして、

新しいビジネスを作るっていうプロジェクトをやったの。

お墓に住んでる人たち?

それは、住む場所がなくて、

墓地の中に住んでしまってるっていうこと?

そう、土地のない人が

お墓の石の上が空いてるじゃん、

ってそこに家を建てたら、それが広まっちゃって、

一気に人が集まって、住むようになったの。

セブ島のロレガ(Lorega)地区っていうところなんだけど、

そこに住んでいる人と一緒に、

話しをするわけか。

最初に、それぞれの人生を語らう時間や、

思いを打ち明ける時間を持って。

はじめは、「貧困地区の人とコラボレーションをする」

っていう言葉でプログラムの説明をしてたんだけど、

話し合いをした後は、「頑張ってる友達」っていう

存在に変わっていったの。

なるほどなあ。

一緒に話した、フィリピンのエリート層の人たちも、

「同じ国に、そんな生活があるなんて知らなかった」

って泣いてたりしてたんだけど、話してるうちに、

「なんだ、感じてる気持ちは、自分たちと同じじゃん」ってなって。

そこから構想が生まれて、一緒に作ったカフェが、

昨日オープンしたの。

その話し合いから、

そこまで具体的な形になっちゃったんだ?

私の中でも、そこで一歩進化したことがあって。

ファシリテーターとかコーチとかをやってきて、

「お客さんから引き出す」、

「お客さんが主役で私はサポート」

っていう立場を取ってたんだけど、

私はずっと、間に線をひいて、

こっち側にいたんだな、って気づいたんだよね。

一歩引いた、

客観的な視点から見てたんだね。

過去の成功体験とかを全部捨てて、

一人の人間として中に入っていって、

一緒に話した時にはじめて、

そこから何かが生まれるんだ、って思った。

そうだよね。

相手と同じ側に立たないと、

心を開いてくれないってのはわかる。

やっぱり、プライドとして、

自分の作ったプログラムにしたいと思うのに、

ダイアログはそれを許さない。

プログラム中、私は2回ぐらい泣いちゃって。

身を委ねた途端に成果が出るっていうのを、

体感として勉強させてもらった。

場を自分がハンドリングしよう、

っていう気持ちを捨てた途端に、

上手くまわるっていうことはあるよね。

その時期はちょうど、

GiFTの立ち上げが本格化してたタイミングで。

最初はすごく背伸びをして、いかに規模を大きく

していこうか、とか考えてたんだけど、

その体験の後、肩の力が抜けて。

GiFTでは、一緒にやりたいと思う人と、

自分が本当にやりたいことをやりたいと思ってる。

相手の肩書きで人を見るんじゃなくて、

考えを共有出来るかどうかって基準で考えてるんだな。

それがどこまで出来るかって、すごくコワいけど。

産・官・学・民、それぞれの分野の人を、

つなげたいっていう思いがあるから、

いろんな立場の人とコミュニケーションをしたい。

まどかの動き方は、物理的に、

場所の制約を受けないってこともあるけど、

時間的な面でも、日によって、

全然別のことを並行してやっていて、

それがすごく面白いね。

一つの場所にじっとしてられない、

って思っちゃうんだろうね。

どんなにGiFTの組織が大きくなろうとも、

有機的にものを生み出せるように、

ノマディックワークスタイルは変えたくないなって思う。

(2013年3月 中目黒「FRAMES」にて)

【暮らし百景への一言(辰野まどか)】

生きてきたことを物語にしてくれる。

生きている証を感じさせてくれて、素の自分をレコードしてくれる。

それは、本当に貴重なギフト。

あっきー、ありがとう!

そしてモナコのダンスパーティの話が出ていますが、実は、日本国内でボランティア活動をしていたら、突然主催者の方に招待されたという流れでした・・・。人生何が起きるか分からない、ノマドライフの結果です。

生きてきたことを物語にしてくれる。

生きている証を感じさせてくれて、素の自分をレコードしてくれる。

それは、本当に貴重なギフト。

あっきー、ありがとう!

そしてモナコのダンスパーティの話が出ていますが、実は、日本国内でボランティア活動をしていたら、突然主催者の方に招待されたという流れでした・・・。人生何が起きるか分からない、ノマドライフの結果です。

【清水宣晶からの紹介】

まどかを特徴づけるものは、その独立独歩の性格だ。

グローバル教育や、コーチングといった言葉がまだ世間に知られていないうちから、未開の地を切り拓き、ようやく世の中にその存在が知られてきた頃には、既にそこを抜けて、常に一歩先の領域に進んでいる。

ある時には草の根のNGO活動に参加していたかと思えば、また別の時には、モナコのダンスパーティーに参加していたりする。その、驚くほどの振れ幅の広さが、あらゆる価値観を柔軟に吸収する素地を作ったのだと思う。

ちょっと大きな話しになってしまうけれど、戦争で何万人もの人の上に爆弾を落とすことが出来てしまうのは、相手の顔がわからずに、「敵国人」という漠然とした記号でまとめてしまっているからだ。

少しの時間でも、面と向かって話しをして、何らかの気持ちを共有した後では、その相手と争うという気持ちは、誰であっても持ちにくいだろうと思う。

そうした相互理解を生み出す、対話というものの効果を、彼女は体感として誰よりもよく知っている。

グローバル化というのは、国家や個人を区別していた垣根が無くなっていくことだ。

まどかは、国境だけではなく、働く場所も時間も、組織という立場の壁も、あらゆるボーダーを取り去ってしまうような、人と人との結びつけ方をしている。

彼女こそ、どこの所属にも固定されることのない、生粋のノマドなのだと思う。

まどかを特徴づけるものは、その独立独歩の性格だ。

グローバル教育や、コーチングといった言葉がまだ世間に知られていないうちから、未開の地を切り拓き、ようやく世の中にその存在が知られてきた頃には、既にそこを抜けて、常に一歩先の領域に進んでいる。

ある時には草の根のNGO活動に参加していたかと思えば、また別の時には、モナコのダンスパーティーに参加していたりする。その、驚くほどの振れ幅の広さが、あらゆる価値観を柔軟に吸収する素地を作ったのだと思う。

ちょっと大きな話しになってしまうけれど、戦争で何万人もの人の上に爆弾を落とすことが出来てしまうのは、相手の顔がわからずに、「敵国人」という漠然とした記号でまとめてしまっているからだ。

少しの時間でも、面と向かって話しをして、何らかの気持ちを共有した後では、その相手と争うという気持ちは、誰であっても持ちにくいだろうと思う。

そうした相互理解を生み出す、対話というものの効果を、彼女は体感として誰よりもよく知っている。

グローバル化というのは、国家や個人を区別していた垣根が無くなっていくことだ。

まどかは、国境だけではなく、働く場所も時間も、組織という立場の壁も、あらゆるボーダーを取り去ってしまうような、人と人との結びつけ方をしている。

彼女こそ、どこの所属にも固定されることのない、生粋のノマドなのだと思う。

第260話 渡辺正寿

第260話 渡辺正寿 第259話 桑原大輔・あやこ

第259話 桑原大輔・あやこ 第258話 田原さやか

第258話 田原さやか 第257話 高野慎吾

第257話 高野慎吾 第256話 安久都智史

第256話 安久都智史 第255話 堺大紀

第255話 堺大紀 第254話 塚原諒

第254話 塚原諒 第253話 鈴木優介

第253話 鈴木優介 第252話 藤原みちる

第252話 藤原みちる 第251話 濱野史明

第251話 濱野史明 Mike Davis

Mike Davis 第249話 松本菜穂

第249話 松本菜穂 第248話 大竹恭子

第248話 大竹恭子 第247話 前村達也

第247話 前村達也 第246話 あや

第246話 あや 第245話 須田高行

第245話 須田高行 第244話 福原未来

第244話 福原未来 第243話 古谷威一郎・育子

第243話 古谷威一郎・育子 第242話 井出天行

第242話 井出天行 第241話 吉澤希咲子

第241話 吉澤希咲子 第240話 竹内真紀子

第240話 竹内真紀子 第239話 熊本敦子

第239話 熊本敦子 第238話 飯塚悠介

第238話 飯塚悠介 第237話 ハン・クァンソン

第237話 ハン・クァンソン 第236話 山本勇樹

第236話 山本勇樹 第235話 吉川徹

第235話 吉川徹 第234話 室伏那儀

第234話 室伏那儀 第233話 石川伸一

第233話 石川伸一 第232話 北幸貞

第232話 北幸貞 第231話 石田諒

第231話 石田諒 第230話 永富さおり

第230話 永富さおり 第229話 Simeon

第229話 Simeon 第228話 吉田岳史

第228話 吉田岳史 第227話 茂木重幸

第227話 茂木重幸 第226話 向井朋子

第226話 向井朋子 第225話 大槻美菜

第225話 大槻美菜 第224話 五十嵐昭順

第224話 五十嵐昭順 第223話 山川陸

第223話 山川陸 第222話 小林まみ

第222話 小林まみ 第221話 木下史朗

第221話 木下史朗 第220話 縄

第220話 縄 第219話 ナカイ・レイミー

第219話 ナカイ・レイミー 第218話 岩瀬直樹

第218話 岩瀬直樹 第217話 カトーコーキ

第217話 カトーコーキ 第216話 服部秀子

第216話 服部秀子 第215話 東孝典

第215話 東孝典 第214話 一戸翔太

第214話 一戸翔太 第213話 柳澤拓道

第213話 柳澤拓道 第212話 りょうか

第212話 りょうか 第211話 安藤雅浩

第211話 安藤雅浩 第210話 篠塚光

第210話 篠塚光 第209話 依田昂憲

第209話 依田昂憲 第208話 森村ゆき

第208話 森村ゆき 第207話 大北達也

第207話 大北達也 第206話 伊勢修

第206話 伊勢修 第205話 中村里子

第205話 中村里子 第204話 柳澤龍

第204話 柳澤龍 第203話 細川敦子

第203話 細川敦子 第202話 山岸直輝

第202話 山岸直輝 第201話 中澤眞弓

第201話 中澤眞弓 第200話 高野ゆかり

第200話 高野ゆかり 第199話 四登夏希

第199話 四登夏希 第198話 森田秀之

第198話 森田秀之 第197話 山﨑恭平

第197話 山﨑恭平 第196話 豊田愛子

第196話 豊田愛子 第195話 金山賢

第195話 金山賢 第194話 坂本正樹

第194話 坂本正樹 第193話 江原政文

第193話 江原政文 第192話 マツダミヒロ

第192話 マツダミヒロ 第191話 おぎわらたけし

第191話 おぎわらたけし 第190話 番匠健太

第190話 番匠健太 第189話 高塚裕士

第189話 高塚裕士 第188話 森田藍子

第188話 森田藍子 第187話 黒澤世莉

第187話 黒澤世莉 第186話 橘田昌典

第186話 橘田昌典 第185話 森村茉文

第185話 森村茉文 第184話 梶原隆徳

第184話 梶原隆徳 第183話 松本祐樹

第183話 松本祐樹 第182話 中村元治

第182話 中村元治 第181話 小園拓志

第181話 小園拓志 第180話 あらいみか

第180話 あらいみか 第179話 麻生沙織

第179話 麻生沙織 第178話 豊田陽介

第178話 豊田陽介 第177話 出口治明

第177話 出口治明 第176話 森岡真葵子

第176話 森岡真葵子 第175話 阿部翔太

第175話 阿部翔太  第174話 多苗尚志

第174話 多苗尚志 第173話 石井貴士

第173話 石井貴士 第172話 田中美妃

第172話 田中美妃 第171話 井手剛

第171話 井手剛 第170話 ひらつかけいこ

第170話 ひらつかけいこ 第169話 住田涼

第169話 住田涼 第168話 松田大夢

第168話 松田大夢 第167話 藤田伸一

第167話 藤田伸一 第166話 田口師永

第166話 田口師永 第165話 大野佳祐/豊田庄吾

第165話 大野佳祐/豊田庄吾 第164話 ウサギノネドコ

第164話 ウサギノネドコ 第163話 小野寺洋毅

第163話 小野寺洋毅 第162話 はる@よつば

第162話 はる@よつば 第161話 森村隆行

第161話 森村隆行 第160話 篠原祐太

第160話 篠原祐太 第159話 ナカムラケンタ

第159話 ナカムラケンタ 第158話 大野雅子

第158話 大野雅子 第157話 クラリスブックス

第157話 クラリスブックス 第156話 紀乃のりこ

第156話 紀乃のりこ 第155話 川島優志

第155話 川島優志 第154話 木村孝・真由美

第154話 木村孝・真由美 第153話 佐藤明日香

第153話 佐藤明日香 第152話 大槻美菜

第152話 大槻美菜 第151話 吉村紘一

第151話 吉村紘一 第150話 森村ゆき

第150話 森村ゆき 第149話 辰野まどか

第149話 辰野まどか 第148話 大橋南菜

第148話 大橋南菜 第147話 アラ若菜

第147話 アラ若菜 第146話 宮原元美

第146話 宮原元美 第145話 源侑輝

第145話 源侑輝 第142話 山中思温

第142話 山中思温 第141話 徳永圭子

第141話 徳永圭子 第140話 笠井レオ

第140話 笠井レオ 第139話 木戸寛孝

第139話 木戸寛孝 第138話 上村実生

第138話 上村実生 第137話 吉田秀樹

第137話 吉田秀樹 第136話 平世将夫

第136話 平世将夫 第135話 杉なまこ

第135話 杉なまこ 第134話 田村祐一

第134話 田村祐一 第133話 小橋賢児

第133話 小橋賢児 第132話 竹沢徳剛

第132話 竹沢徳剛 第131話 草野ミキ

第131話 草野ミキ 第130話 藤沢烈

第130話 藤沢烈 第129話 竹田舞子

第129話 竹田舞子 第128話 KERA

第128話 KERA 第127話 石神夏希

第127話 石神夏希 第126話 山本恭子

第126話 山本恭子 第125話 吉村紘一

第125話 吉村紘一 第124話 小原響

第124話 小原響 第123話 小笠原隼人

第123話 小笠原隼人 第122話 鈴木教久

第122話 鈴木教久 第121話 物井光太朗

第121話 物井光太朗 第120話 山本大策

第120話 山本大策 第119話 中村真広

第119話 中村真広 第118話 柳澤大輔

第118話 柳澤大輔 第117話 菊池大介

第117話 菊池大介 第116話 岩村隆史

第116話 岩村隆史 第115話 大嶋望

第115話 大嶋望 第113話 今井健太郎

第113話 今井健太郎 第112話 高橋政臣

第112話 高橋政臣 第111話 栗田尚史

第111話 栗田尚史 第110話 上村雄高

第110話 上村雄高 第108話 野口恒生

第108話 野口恒生 第107話 内野徳雄

第107話 内野徳雄 第106話 森村泰明

第106話 森村泰明 第105話 中村洸祐

第105話 中村洸祐 第104話 竹下羅理崇定部

第104話 竹下羅理崇定部 第103話 田中美和

第103話 田中美和 第102話 本田三佳

第102話 本田三佳 第101話 門松崇

第101話 門松崇 第100話 浅見子緒

第100話 浅見子緒 第099話 たきざわまさかず

第099話 たきざわまさかず 第098話 大野佳祐

第098話 大野佳祐 黄昕雯

黄昕雯 第096話 山本達夫

第096話 山本達夫 第095話 本田温志

第095話 本田温志 第094話 内田洋平

第094話 内田洋平 第093話 沢登理永

第093話 沢登理永 第091話 マツダミヒロ

第091話 マツダミヒロ 第090話 宮坂善晴

第090話 宮坂善晴 第089話 大久保有加

第089話 大久保有加 第088話 谷澤裕美

第088話 谷澤裕美 第087話 笠井有紀子

第087話 笠井有紀子 第086話 高杉なつみ

第086話 高杉なつみ 第085話 菅野尚子

第085話 菅野尚子 第082話 小座間香織

第082話 小座間香織 第081話 山口夏海

第081話 山口夏海 第080話 藤田伸一

第080話 藤田伸一 第079話 森田英一

第079話 森田英一 第078話 新井有美

第078話 新井有美 第077話 神田誠

第077話 神田誠 第076話 紺野大輝

第076話 紺野大輝 第075話 花川雄介

第075話 花川雄介 第074話 間庭典子

第074話 間庭典子 第073話 木村由利子

第073話 木村由利子 第072話 有紀天香

第072話 有紀天香 第071話 山崎繭加

第071話 山崎繭加 第070話 佐藤孝治

第070話 佐藤孝治 第069話 金澤宏明

第069話 金澤宏明 第068話 山田康平

第068話 山田康平 第067話 西野沙織

第067話 西野沙織 第066話 川端利幸

第066話 川端利幸 第065話 岩下拓

第065話 岩下拓 第064話 清水宣晶

第064話 清水宣晶 第063話 高橋慶

第063話 高橋慶 第062話 山本麻子

第062話 山本麻子 第061話 木村孝

第061話 木村孝 第060話 田島由香子

第060話 田島由香子 第059話 石井英史

第059話 石井英史 第058話 巻山春菜

第058話 巻山春菜 第057話 多苗尚志

第057話 多苗尚志 第056話 梅沢由香里

第056話 梅沢由香里 第054話 西村友恵

第054話 西村友恵 第053話 山口絵美

第053話 山口絵美 第052話 高木大

第052話 高木大 第050話 武藤貴宏

第050話 武藤貴宏 第049話 高橋早苗

第049話 高橋早苗 第047話 清水元承

第047話 清水元承 第046話 貴田真由美

第046話 貴田真由美 第045話 伊藤敦子

第045話 伊藤敦子 第044話 シミズヨシユキ

第044話 シミズヨシユキ 第043話 武藤正幸

第043話 武藤正幸 第042話 木村音詩郎

第042話 木村音詩郎 第041話 中村文則

第041話 中村文則 第040話 野口幸恵

第040話 野口幸恵 第039話 深森らえる

第039話 深森らえる 第038話 貫名洋次

第038話 貫名洋次 第037話 黒澤世莉

第037話 黒澤世莉 第036話 大澤舞理子

第036話 大澤舞理子 第035話 石井貴士

第035話 石井貴士 第034話 高橋章子

第034話 高橋章子 第033話 和田麗奈

第033話 和田麗奈 第029話 佐々木孝仁

第029話 佐々木孝仁 第028話 縄手真人

第028話 縄手真人 第026話 五十川藍子

第026話 五十川藍子 第024話 石田直己

第024話 石田直己 第023話 鶴田玲子

第023話 鶴田玲子 第022話 杉原磨都美

第022話 杉原磨都美 第021話 石倉美穂

第021話 石倉美穂 第020話 工藤妙子

第020話 工藤妙子 第017話 石井千尋

第017話 石井千尋 第016話 見市礁

第016話 見市礁 第013話 滝田佐那子

第013話 滝田佐那子 第012話 岡田真希子

第012話 岡田真希子 第011話 田中直美

第011話 田中直美 第008話 今西奈美

第008話 今西奈美 第006話 もがみたかふみ

第006話 もがみたかふみ 第004話 佐藤愛

第004話 佐藤愛 第003話 岩崎久美

第003話 岩崎久美 第002話 田中藍

第002話 田中藍 第001話 和田清華

第001話 和田清華 第002回公開インタビュー

第002回公開インタビュー 第002回ワークショップ

第002回ワークショップ 第001回ワークショップ

第001回ワークショップ