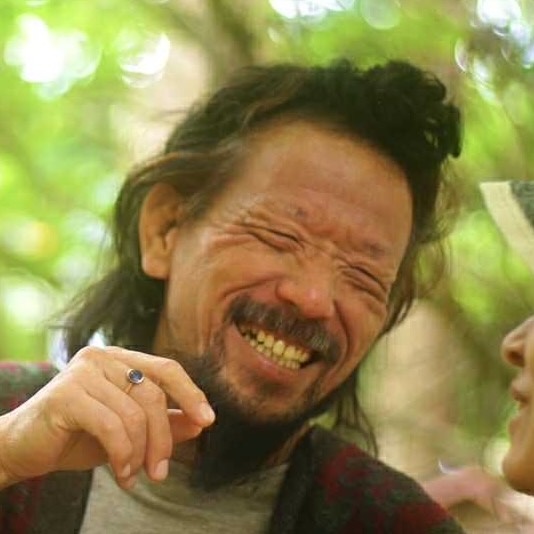

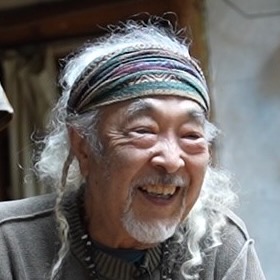

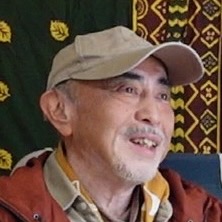

吉村紘一

| 広告会社でマーケッター、コピーライターとして、企業や商品のブランディングを数多く担当。2011年に独立し、現在は京都を拠点に「自然の造形美」をテーマにしたプロダクトブランドやショップを展開している。 2013年6月6日(木)から7月6日(土)まで、東京・蔵前の「gallery kissa」にて、植物をアクリル封入したプロダクトブランド、宙 -sola- による初の作品展「自然の造形美展~Nature Art Exhibition~」を開催中。 https://gallerykissa.jp/2013/06/1481 ■「宙 ‒sola‒」 http://www.solacube.net ■「ウサギノネドコ」 http://usaginonedoko.jp/ ■「旅する小惑星」 https://www.facebook.com/brightsegment/?locale=ja_JP |

(2013年6月 京都「ウサギノネドコ」にて)

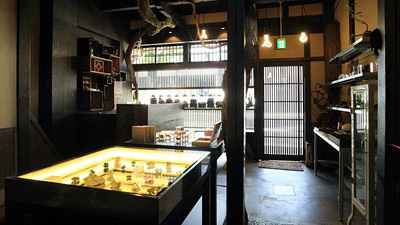

ウサギノネドコ

(清水宣晶:) よし、、ここだ。

こんにちは。

(吉村紘一:) おー、いらっしゃい!

よく来てくれたねぇ。

ようやく、ウサギノネドコに来れたよ。

この、秘密基地みたいな雰囲気、

かなりワクワクするね。

あれ?

前に京都来た時は、

まだ、オープンしてなかったんだっけ?

オープン前の、改装中のところしか見てなかった。

これだけの数の【宙-sola-】キューブが

一箇所に揃ってるっていうのは、壮観だね。

今、いろいろ、東京の展示に

持っていっちゃってるから、

ところどころスカスカなんだけどね。

この棚は、なんか、

いろんなものが置いてあるなあ。

キューブの中に、

魚を入れたシリーズもあるんだね。

それはピラニア。

このエリアは、

テーマ的には『博物学者の書斎』みたいな感じで、

ボルネオ島のウツボカズラとか、

いろんな種類の生き物を集めてる。

この、ウォーズマンのマスク

みたいなのは何?

これ、超よく出来てるでしょ。

「鎚絵」出身の作家、「今尾誠さん」

が作ったんだけど、銅細工のカブトガニなんだよ。

みんな本物のカブトガニと間違うんだけど。

あ、銅細工なんだ!?

リアルだなあ。

カメラもちゃんと、

顔認識してるよ。

顔認識する!?

笑えるなぁ、それ(笑)

庭も、かなり手入れされてるけど、

コケを育てるのって、大変なんだよね。

コケは、環境の変化に敏感で、

去年の6月に植えたのが、最初全部日焼けしちゃって、

ダメかなーと思ったんだけど、復活してきてるね。

毎日、水をやる感じ?

毎日だね。この時期は、朝夕に1回ずつ。

手間かかってるなあ。

さらにコケって根がないから、

どんどん剥がれてきちゃうんだよね。

ちゃんと定着するには

5年ぐらいかかるんじゃないかと覚悟しているんだけど...

さて、、じゃあ、

先に話しを聞かせてもらおうかな。

どこがいいだろう。

2階の、和室に行こうか。

手間をかけた先にある美しいもの

今回の、「自然の造形美」展は、どのぐらい準備に時間かかった?

最初、gallery kissaのオーナーの瀧本さんに

話しをもらったのが去年の終わりぐらいで。

「地水火風空」というメインコンセプトを

決めたのが、2月になってからだよね。

うん。

そのあと個々の展示物をどんなものにするか

決めていって、展示の3ヶ月ぐらい前の時点で、

EXCELでスケジュール表を作ったんだけど、

なんか、おっそろしいことになってて。

(笑)そんな過密スケジュールになってた?

工程がありすぎて、気が遠くなったよね。

あの、「地水火風空」の展示にしてもさ、

5種類そろわないと完結しないわけじゃない。

「風」は今回間に合いませんでした、

ごめんなさい、ってわけにいかないもんね。

そうそう!

展示として、あり得ないからさ。

3ヶ月前の時点で、焦り始めてて。

なんか、パッと見じゃわからないぐらい、

ものすごい手間かかってるんだよね?

そう、たぶん言わないとわからない、

みたいな手間がいろんなところにあるよね。

オレ、そういう、

モノ作りの舞台裏の苦労話、好きだなあ。

この、「地」のオニグルミなんかは、

出来上がるまでに、どういう工程があるの?

ざっと言うと

まず、3Dの造形データを作って、

それを3Dプリントして、

出来上がったものを磨いて、塗装して、

中にLEDを入れて完成...

って感じではあるんだけど。

うんうん。

3Dプリントは、発注してから納期まで2週間って決まってて。

そうすると、その前の3Dモデルをつくるのは3週間くらいかなぁ、

とかって、なんとなく仮のスケジュールを組むんだけど、

そんなに上手くいくわけがないんだよね。

そうだよね。

最後の磨きもさ、1週間もあれば出来るかな?

くらいに思ってたんだけど。

これが予想外に、超大変でさ。

あ、そう!?

僕と、順子(奥さん)と、あとウサギノネドコのスタッフのR子で、

総出で磨くっていう家内制手工業みたいな感じでさ(笑)。

特にR子は、ひいひい言いながら、一生懸命磨いてくれて。

全部の時間を合わせたら、たぶん、

24時間以上磨いてたと思うんだよね。

そんなに時間かかってるの!?

それが想像つかないんだよなあ。

なんで、あれを磨くのに24時間もかかるのか、

っていう。

写真見たらわかりやすいかな。

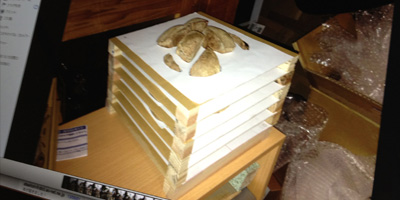

最初は、こういう状態で3Dプリントされて来るわけですよ。

この、台みたいな部分のプチプチを切って、

オニグルミの本体を取り出すんだよね。

あ、なるほど。

こういう状態で来るのか。

本体を支える台も一緒に成形する必要あるんだね。

そうそう。

で、この台から外した後磨いていくのよ。

3Dプリントって、一層ずつ積み上げるように

作っていくから、「積層」っていう、

年輪みたいな線が入るんだよね。

それを、全部削って磨いていくの。

その線を滑らかにするの!?

もっとツルッとした物であれば、

磨きやすいんだろうけど、

オニグルミの表面ってボコボコしてるんだよ。

だから細かい「積層」は、

ピンセットを使わないと削れなかったり。

オレさ、そこまで磨かないでも、

このままでもいいんじゃないかって思っちゃうよ。

「これはこれで、アリなんじゃないですか?」と。

ああ・・アリなのかもしれないんだけど。

でも、それは自分の意図してないことだから、

キレイにしたいって思うよね。

なるほどなあ。

まあ、、でも、やっぱり迷うよね。

このままでもいいかもしれない...。その方が楽だし。

でも、うんと手間をかければ

もっと美しいものがあるかもしれない、

っていうね。今より一歩でも美しいものになるのなら、

時間もお金も労働力も知恵も、

惜しまず出すぞ、っていう感じだよね。

オレは結構、そのことにビビったよ。

作品そのものもスゴいんだけど、

クオリティーを上げるために、

一見しただけじゃわからないような、

そんなところまで手間かけてるのか、と。

この微差を埋めるために、ここまでするか?

っていう迷いは、たしかにあるんだけどね。

コストパフォーマンス的にね。

そうそう。

だけど、これ手抜いちゃうと、

ダメなんだろうな、っていうのが、

やっぱり、全部にあるよね。

そもそもの話しとして、

「個展をやる」、っていう場合さ、

最低限のラインで言えば、

過去に作った【宙-sola-】の作品を並べておくだけでも、

成立するわけじゃない?

そのレベルじゃ納得いかなかったんだ?

うーん..。それでも成立しなくはないんだろうけど...。

ただそれだと、わざわざあそこのギャラリーに行かなくても、

【宙-sola-】を扱うショップで見られるわけだし、

新しいものを作らないといけないんだろうなとは思ったよね。

でも一方で、新しいものをつくるってものすごい緊張感でさ。

とにかく、下手コケないな、

っていう緊張感はずっとあったよね。

おお!おお!

今回の展示の制作を通して、いろいろな分野の

アーティストとか、デザイナーとか、職人さんとか、

モノ作りの人とのつながりがたくさん出来たんだよね。

そういう、モノ作りを全力でやってる人に見せた時に、

「あ、こんなもんか」ってがっかりされたら終わりだ、

って思ってさ。

そういう人たちの目って確かだし、厳しいから。

そうだろうね。

それぞれ、その道のプロなわけだからね。

「やったことないけど、作ってみました」

っていう言い訳はきかないよね。

そんな言い訳とか関係なく、

展示物を見た印象ですべてが決まっちゃうから。

だから、出し惜しみしてる余裕がない、って感じだね。

あとモノ作りのプロの力もたくさんお借りしてるから、

その人たちの想いもすべて背負っているわけだし、

さらに下手コケないっていう、プレッシャーもあってさ。

初めての個展なのに、

そこまで考えてたんだ?

この数ヶ月は、結構、胃がキリキリしてたし、

その緊張感で、夜中に目が覚めたりね。

そうか・・。

そんぐらい、追い詰められた感じだったね。

体力的にもきつかったけど、

精神的に、だいぶ追い込んだ。

それはスゴいなあ。

トライアンドエラーでやってみるって感じじゃなくて、

一回目で、そこまでのクオリティーを追求してたんだな。

3Dプリントとか、時間もお金もすごくかかるし、

間違えられないっていう緊張感もあったよね。

人も巻き込んでるし。

「やっぱり、こう変えます」って、

途中で簡単に言えないんだよ。

明確な指示を出さないといけないなってのもあるよね。

「土」のオニグルミ以外の作品も、

そういう感じだった?

アクリル封入した「風」とか「火」なんかもそうだよね。

曖昧な部分を残したまま作ると、上手くいかないことが多い。

封入するサイズはもちろん決めるんだけど、

それがちゃんと入るかどうかも事前に検証して、どの角度で、

どの位置に入れるかっていう細かいことまで、全部考えてお願いする。

そうか、一点ものだから失敗出来ないし。

これなんか、もう、

この角度じゃないと入らないわけだよ(笑)。

うわあ・・たしかに。

かなりシビアだね。

今回、自分自身で手を動かして作ったものも結構あるの?

この、「水」のホウガンヒルギなんかは、そうだね。

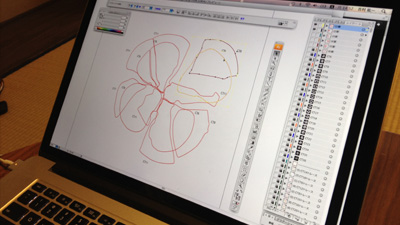

CTスキャンで、中の断面を測定して、

それをイラストレーターでトレースする工程とかね。

そのデータを元にアクリル板をレーザーカットするんだけど...

工程だけを言うとさらっと出来そうなんだけど、

そのデータを作るにあたって、たぶん、

何百枚っていうダンボールを切り出してるんだよね。

まあ、、これも大変でさ。

ほうほう!

ちょっとそれ、どんな風に大変だったの?

CTスキャンのデータはこんな状態で全部で30枚あるんだよね。

ここに写っている、種の周囲、

うっすら黒い線をトレースするのよ。

でも明確にパキッと線が出てない

ところとかいっぱいあるわけ。

たしかにこれ、

かなり、境界線が曖昧だよね。

でも、どっかにはっきり線を引かないといけないから、

いろんな情報から推測して線を決めていくっていう、

化石の発掘みたいな作業をするんだけど...。

で、いざダンボールで試作をつくってみたら、

ちゃんとハマらなくて、やり直しとかね。

(笑)地道な作業だなあ。

最初は、こうやって、横に立てる計画でさ。

でも、全然うまくいかなくて。

今考えると、そりゃそうだよ、って感じなんだけど。

悩んだ挙句に、

「あ、そっか、板を水平にすりゃいいんだ」

って、ひらめいて。

それひらめいた時、

超気分よかっただろうな。

どっぷり浸りすぎると、そういう単純な解決策が見えなくなるんだよね。

でも、そうやって「全然できないぃぃ」っていう真っ暗闇だった道に、

一筋の光が指したわけ。

いつだっけなぁ、これ?

あ、5月か。

あと1ヶ月切ってる段階で、

「入んない、立たない、どうしよう...」とか、

そんなことやっててさ。

で、結局、膨大な時間を使って

書き起こしたものを一回全部ボツにして、

もう一回書き直したりしているんだよね。

なんで?

うーん...。説明するのが難しいんだけど、

個々の種が宙に浮くようにするには、

この種については、どの断面をトレースしてとか...

そういう細かい計算をしながら作らなきゃいけないの。

そうか、図面の上で計算して、

パーツの間隔を調整しなきゃいけないのか。

それを手作業でやるって、ものすごい大変だね。

気が狂いそうだったんだけど、

「できない」から「できるかも」に変わって、

工程も全部見えたから、ゼロからやった方が綺麗に

できそうだし、早そうだってことで、

一旦すべてボツにしてもう一回書き直したんだよね。

その後も、また新たな問題が出てくるんだけどね...。

これは試作の段階で板の間に木を挟んでいるんだけど、

これだと、上下のレイヤーが正確に揃わない、とかね。

角の位置がズレちゃうのか。

そうそう。

1mmのズレが結構大きなズレになるんだよね。

それだけで、種が入らない、とか起こるわけ。

それも、大丈夫かなぁ大丈夫かなぁって

ヒヤヒヤ検証しながらって感じだったよね。

で、実際にアクリルをレーザーカットしたものが

できたときに、入らない板があったりしてさ。

それも、展示が始まる超直前に。

おお、おお。

あぁ、この写真が、、6月1日だね(笑)。

今考えてみると、ほんと、

恐ろしいスケジュールで作ってるんだけど、

この時点で、種が入らないアクリル板が

6枚中、3枚ぐらい発生したわけ。

ぶはははは!

それ、かなりマズいよね。

「ギリギリ入る」っていうところでトレースしてたから、

ダンボールだとハマってたところが、

アクリルだとハマらない、みたいなことがあってさ。

それで、データを再調整したりして。

最後、6月2日に最後のアクリル板の発注をしたのかな。

この、ステンレスの支柱もさ、

作るって決めたのが1週間前なわけ。

あ、そうなの?

最初はアクリルで支柱をつくることを考えてたんだけど、

アクリルだと手作業での磨きが発生するから、

mm単位のズレが出ちゃう可能性があって、

何社かのアクリル工場にものすごく

嫌がられたんだよね...。できませんって。

「うぅ...。どうしよう。できない...」

って時に、「鎚絵」の大野浩介さんと、

別の件でFacetimeで話してた時にこのことを話したら、

「んー... じゃあ、金属で作りましょうか?」って話になって。

「完成は、たぶん、6月6日の朝になると思います」

みたいな感じですすめたの。

(笑)個展の開始日の朝に。

結局、展示の2日前に大野さんが、

九州の工場から直接ギャラリーに

完成したてのステンレスの支柱を

届けにきてくれたんだよね。

展示が始まるホントに直前にようやく、

「やった、出来た!」っていう感じだね。

そうだったのか・・。

これは、それくらいギリギリのとこでやってたから、

ものすごい思い入れがあるよね。

この、ホウガンヒルギ自体を採取するのも、

想像を超えた、スゴい手間がかかってるわけだしね。

そうそう。

タイに住んでる山東智紀さんが、

苦労して取ってきてくれて。

(※タネを取るまでのエピソードはこちら)

そういうのって、話し聞かないとわかんないよなあ。

完成品を最初に見ちゃうと、

ここは、金属の支柱しかないだろ、

とか思っちゃうけどね。

そうだよね。

あとから振り返ると断然このステンレスの

ほうがアクリルでつくるよりカッコいいし、

結果、すべてが上手く転がっているんだけど。

全部がものすごい綱渡りっていうね...。

こわいなあ。

しかも、複数のものを同時並行で作ってるわけでしょ?

ほんとは、綱渡りとか、全然好きじゃないんだよね。

でも、こういう時って、

火事場のバカ力が出るなって思ったよ。

この半年間、こんなことの連続で、

自分の中の殻を、一つ二つやぶれたような気がする。

殻をやぶれたっていうのは、

アクシデントへの対応能力がついたってこと?

対応能力もそうだし。

たとえば【宙-sola-】にしても、

キューブだけ作ってれば成立はするわけじゃない。

だけど、もっと違う事できるんじゃないの?って、

今まで作ったものを一旦忘れて、

新しい境地を開拓できた、っていうね。

今回の「地水火風空」の展示はそういうチャレンジだよね。

そうだね。

今までの【宙-sola-】の延長とは違う方向に行ってるからね。

この、「火」もアクリルで封入してるけど、

4cm角っていう規格じゃないよね。

殻をやぶるっていうのはそういう意味もあって、

自分の中で思考停止して、停滞しそうなところを

いったんリセットして、ぶち破ってみたっていう

感じだよね。

それ、怖いでしょう?

6年間【宙-sola-】やってきてさ、

それなりに積み上げてきた資産があるじゃない。

人の頭の中にあるブランドイメージ的なものとかさ。

そういう資産がある上で、こういう、

新しいことをやると、逆にガッカリされちゃう

こともあるかもしれないよね。

うんうん。

モノ作りとかアートの世界で最前線で生きてる人って、

毎回ゼロから作るわけでしょ?

どんどん名が通って、この人の作風はこうだ、

ってなればなるほど、次違うことやるとか、

新しいことやるって、ハードル高くなるんだろうなって思うよね。

今回、ほんのちょっとだけど

そのプレッシャーを垣間見た気がするよ。

新しいものを作るって怖いなぁ、っていう。

それは、よくやったよな。

今までの【宙-sola-】を並べて展示する、

っていうだけでも見に来る人は全然いると思うけど、

新しいものを作るってのは怖いよね。

ヘタしたら、やらなくてもいいことをやったために、

マイナスになってしまうリスクもあるわけだからね。

そうそう。ほんと、何にもしなくても

商品は売れてるわけだし、安泰なんだよね。

でも、その先に、

まだ見ぬ新しい世界があるかもしれない、とか

もっと何かあるんじゃないかみたいな、

そういうワクワク感はずっとあってさ。

怖さを感じつつも、リスクを冒してやってみた、

っていう感じだよね。

モノ作りのスパンの長さ

殻がやぶれた、っていうのは、たぶん、締切があったのはでかいよね。

締切がなかったら、その経験してないんじゃないかな。

あ、そうかもしれないね。

今まで、明確な締切ってなかったでしょう?

「旅する小惑星」を作った時も、ウサギノネドコも、

予定のスケジュールはあったけど、

この日までに絶対に間に合わせなきゃいけない、

っていうことじゃなかったから。

そうそうそう。

そうなんだよね。展示は、締切があるからね。

6月6日にとにかく始めなきゃいけない、っていう。

そういう作り方って、

今までしてこなかったんじゃない?

してこなかったよね。

前職の、広告代理店の仕事では、

もちろんすべて締め切りがあったわけだけど、

勝手を知ってるじゃない、いろいろ。

今回は勝手を知らないモノ作りだらけなわけで、

そんな中で明確な締切があるっていうのは、

今まで無かったよね。

紘一って、モノ作りにかけるスパンが長いでしょう。

ウサギノネドコにしても、

構想から、実際に出来上がるまで、すごく長かったけど、

締切があるってのは、あんまり好きじゃない感じ?

締め切りがあることは悪い事ではないんだろうけどね...。

流行り廃りのものを作りたくないな、とか、

花火パーンみたいな瞬発力じゃなくて、

じっくりと、じわじわ浸透して、

長く残っていくものを作りたいっていう思いはあるよね。

だから結果的につくるスパンもじっくり長くなるんだとは思う。

オレがすごいと思うのは、やっぱり、

紘一の、取り組み方のスパンの長さなんだよ。

一時的なブームで終わるものを作りたくないっていうのは、

紘一の信念なんだろうと思って。

全部のプロダクトがそんな感じがするんだよね。

あ、それは、嬉しいな。

で、紘一の特徴と思うのは、実行力というか、

本当にやっちゃうことでさ。

何年か前、「会社を辞めようと思ってる」って聞いた時、

紘一は本当にやるだろうなって感じがしたんだよな。

瞬発的じゃないんだけど、じわじわと。

それはあるかもね。

なんかね、性格的に、しつこいんだよね(笑)。

まず、モノ作りの姿勢が、そうだし。

出来るまでやり続けるっていうのはあるかもね。

自分の強みは何かっていったら、そこしかないのかもしれない。

宿をやるってことにしても、

【宙-sola-】キューブを作るにしても、

同じ事を思いつく人は、たくさんいると思うんだよ。

そうだね、そう思う。

でも、本当にやるか?っていったら、

実際やるとなったら、設計したり、

作ってくれる工場を探したり、超面倒くさいわけじゃん。

それを乗り越えて、やるかどうかが分かれ目だよね。

そうだね。

自分でも本当に無謀だなぁと思うんだけど、

どんだけ大変かっていうのが、

やり始めた時はわかんないんだよね。

うん。

やってみて、個別の問題にぶつかるたびに、

こんな大変なんだ...って思いながらも

始めちゃったもんだから、ひとつひとつクリアして。

後から振り返ると、よくやったなぁ

って思うんだけどね。

無謀じゃなきゃできないよね。

初めから大変さが見えてたら、やらないもん。

(笑)「無謀じゃなきゃできない」か!

行動したら形に出来る、っていう、

そういう確信とか自信はあるかもしれないね。

上手くいくまで諦めずにやり続けるっていう、

しつこさしかないな、と。

【宙-sola-】にしても、別に、

超画期的な技術を使ってるわけじゃないんだよね。

誰でもマネしようと思えば出来ちゃうんだけど、

それを他の企業がやらないのは、単純に手間が掛かるからで。

やってみて儲かるかどうかもわからないわけで。

そうだよなあ。

誰でも出来るかもしれないけど、

誰もやってない面倒なことを僕がやってるってことに、

価値があって、意味があるのかなっていうふうには思ってるよね。

一日一組限定の宿、っていうのもそうだよね。

大資本じゃ、そんな手間がかかること、ムリでしょう。

ここの庭を見てても思うけど、

つきっきりで手入れが必要だったり、

手間がかかることが好きなんだろうな。

そうだね。

こんなことまで自分でやるのか、ってぐらい、

やることはたくさんあるんだけど、

結局、それが楽しいんだろうね。

マーケティングという発想

紘一は、facebookとかでの発信を見てても思うけど、

伝え方がすごい上手いんだよな。

情報の出し方とか、タイミングとか。

あ、それは、うれしいね。

タイミングとか出し方とかは、結構考えるから。

マーケティング発想なんだよね、全部。

ほうほう!

それ、面白いよ。

もともと広告代理店で5年間、

マーケティングの部署にいたっていうこともあって。

ブランディングとか、ポジショニングとか

考えることが好きなんだよ。

どこの立ち位置狙う?みたいなさ。

そうだよね。

なんか、いやらしく聞こえるかもだけど、

結構、戦略的に考えてると思う。

「自然の造形美」っていうことも、

もちろん自分が興味があるからやってるんだけど、

このテーマって、他にいそうでいないよな、

とかって考えるわけ、まず。

まず、そこを探すんだね。

ブルーオーシャン戦略だな。

そうそう。

それと僕は、「アーティスト」っていう土俵に

入っちゃいけないなとかね。

マーケティングとか商売のことも考えつつ、

アート性も意識しつつ、そのどっちも見える、

この辺に立たなきゃなとか思うよね。

そんなことことばっかり考えてる。

策略家みたいで嫌な感じだけど(笑)。

いや、その視点は、重要だと思うよ。

どれだけ良い物を作ってても、それを買いたいっていう

お客さんがいなきゃ、意味ないわけじゃない。

それは、ほんとそうだね。

最終的に売れなきゃ意味ないって思ってる。

ウサギノネドコもそうなんだけど、

マーケティングを全部、自分で出来るのが楽しいんだよね。

それはわかるよ。

全部を、自分で決められるからなあ。

モノやサービスを作って、値付けをして、

そのプロモーションまでして。

【宙-sola-】の場合だったら、

どの店に卸して、どう流通させて、どう見せるか、

ってことも考えられるわけじゃない?

その一連のことが全部自分の手中にあるのが、

超楽しいんだよね。

なるほどなあ。

今回の展示も、

アート寄りなことはやろうとしてるけど、

背後にある考え方は一緒で。

モノを作って、それを値付けして、

人にどうやって足を運んでもらうかとか、

どうやったら他と違うように見えるかとか含めて考えるわけで。

そこは、楽しくてしょうがないよね。

そして仕掛けたことが想像通りに機能したら、さらに嬉しいなって感じ。

その楽しさは、わかるな。

紘一は、伝え方をちゃんと考えてるよな。

それはやっぱり、広告代理店の発想だよ。

紘一は、美大とかアート出身ってわけじゃなくて、

広告代理店出身っていうのは、面白いところだと思う。

そこがさ、また自分にとっては、

他に無い、いいポジションだなとは思ってるよ。

広告代理店に10年間いた意味は、すごい感じるよね。

両方やってる人があんまりいないんだろうな。

その組み合わせは強いよ。

ギャラリーのオーナーの瀧本さんが言ってたんだけど、

発表の場を持てたことで満足しちゃう

作家さんも多いんだって。

作品が売れるかどうかとか、

そういうことはあまり気にしないというか。

なるほど。

僕にとってはちゃんと売れるってことは、結構大事でさ。

お金を出してもらうってことは、評価されてるって

ことなわけじゃない。

アート作品って、どうしても一点もので

高額になってしまうし、手がでない。

でも数千円のプロダクトであれば手が出るよなぁとか。

今回の展示でも、そのあたりのことは考えていて、

一点ものの大型の展示物を一通り見てもらったあとに、

もう少し気軽に買えるショップコーナーがあるとかさ。

動線とか、見せ方とか、入ってから出るまでの人の気持ちとか、

結構考えているよ。

これも、ちょっと言い方間違えると、

とってもいやらしいんだけど・・大丈夫かな(笑)。

いや、大事なことと思うよ。

いやらしい話しってのは、本質だと思うんだよ。

他の人にも、かなり参考になる話しなんじゃないかな。

今回は、他にも試したことがあってさ。

アートをプロダクトの世界に載せるということとか。

「アートをプロダクトの世界に載せる」?

今回、レーザータンポポの巨大版を作ったでしょ?

あれの5cm角バージョンを個数限定で作ってるのね。

ギャラリーでも販売するんだけど、

【宙-sola-】を販売しているお店でも販売するわけ。

ギャラリーっていうアートの世界を越えて、

もっとオープンなプロダクトの

世界にモノを流通させるということかだね。

それを店で見た人が、展示に来てくれるとか、

逆に、展示を見にいった人が、お店に行って買うとか。

そういう人・物・情報の流れをつくることも考える。

まぁ、こういうことを、京都の小さな店にいながらにして、

どこまで出来るかっていうチャレンジだよね。

そういうことか。

面白いなあ。

ここまで言っちゃっていいのかなあ、おれ。

なんか、丸裸にされた気分だよ(笑)。

ぶははは!

秘密にしてたのに。

お金とか、儲けるとか、売るとかって、

拒否反応を示す人がいるけど、

モノ作りをしながらそういう発想できるのは

僕の強みだとは思う。

展示会の、DMの写真も、

インパクトあったよ。

(※撮影:砺波周平さん/デザイン:怡土希帆さん)

「メインビジュアルは、巨大タンポポ!」

って最初から決めてたね。

タンポポは【宙-sola-】の中でも熱狂的にファンのいる

商品なんだよね。

「なんでこんなフワフワがいれられるの~!」って。

わかるわかる。

「あれの超巨大版があるよぉ、面白いよぉ」

っていう呼び込みだよね。

ワンビジュアルでグッと引き込むためには

これしかないな、っていうのがあってね。

それももう、

完全に代理店発想だよね。

やっぱり、好きなんだと思うよ。

それを個人で出来るって、楽しくってしょうがないよね。

紘一のマーティングの仕方は、

ノウハウとして、そうとう価値があると思うよ。

それは、俺もそう思う(笑)。

なんかで活かせないかなと思うよね。

今は自分のことで精一杯だけど、

アーティスト支援とか、他の人のプロダクトとかね。

個人でもできる、個人だからこそできる

マーケティングとかブランディングをやってみたいよね。

今回展示をやってみて思ったけど、

ギャラリーのオーナーとか、ちょっとやってみたいよなぁ。

作家を探してきて、

その人をどういう切り口で世の中に出すか、

ってことを考えるわけじゃない。

楽しいよねぇ、きっと。

それは、すごく向いてるだろうね。

ウサギノネドコのショップも、

かなりそれに近いものがあるし。

人の力を借りて作ること

今回の個展の、オープニングレセプションの紘一の話しを聞いて思ったんだけど、

ほんと、今回は、

偶然の出会いから生まれた作品が

たくさんあったんだね。

そう、いっぱいありすぎて、

それを話そうとすると、

どれから話していいかわからないんだけど。

あれって、個展をやるって決めたからなんだろうね。

そうじゃなかったら、

出会わなかった技術ってたくさんあったでしょう。

それが面白いなと思って。

それは、ほんと、やって良かったって思うところだよね。

大学時代の先輩の、川島基展さんが

映像業界でCGをつくっているっていうつながりで、

また自分がCGに関わることになったし。

まさか自分が、最先端の技術の3Dプリントで

制作することになるなんて、夢にも思わなかったよね。

レーザー彫刻とか、CTスキャンにしても、

こんな技術なんだぁ、って初めて知ったし。

うん。

いつも、自然の物を美しく見せる「器」を

何でつくろうって考えるんだけど、

新しい技術を知る事で、

あ、こんなこと出来るんだ?って、

新たな知識が増えたよね。

もうこれ以上何も出ないぞ、

ってぐらい絞りだしたつもりだけど、

こういう経験すると、次はあんなことやるぞとか、

あれに使えるぞ、ってアイデアがいろいろ出てくる。

そうだろうな。

なんか、人生って、映画みたいだよね。

シナリオ組まれてるんじゃないかってぐらいの感じでさ、

必要な時に、必要なものが、起きるよね。

いいねえ。

それは、紘一の捉え方なんだろうけどね。

5年前に聞いた話しの中にもあった、

「来るべきものしか来ない」という。

ああ、そうだ。

そんな話、したねぇ。

そうかもしれない。

今回、ほんとうに学んだし、実感したのは、

人に支えてもらってるってことなんだよ。

自分で言うのは恥ずかしいけど、

だいたいのことは、8割出来るって思ってるわけ。

それは、デザインとか、企画とか、

いろんな分野のこと?

そう、もし僕が、デザイナーになったとしたら、

「そこそこの」デザイナーにはなったと思うんだよね。

何かの職人になったとしても「そこそこ」上手いとか、

植物学者にしても「そこそこ」知ってるねとか。

だけど、何やっても多分、80点くらいなんだよ、きっと。

ゼネラリストだね。

だけど、80点以上の、

100とか120とか200出来るすごい人が周りにいることが、

だんだんわかってくるじゃない。

植物の超スゴイ人とか、モノづくりはこの人、

デザインはこの人、とか。

そうすると、その人たちをつないで作ったほうが、

ずっとオリジナルなモノが出来るな、って。

自分が、その人たちの間に入ってね。

植物学者とモノ作りの人が一緒に何か作る、

ってたぶん、今までないと思うんだよね。

それは、自分が間に入るからこそ出来ることで。

「あ、このスタイルって、もしかしたら、

吉村紘一にしか出来ないやり方なのかもしれない」

って思うかな。

今回の展示の経験を経て、自分のアイデンティティーとか、

今後どう生きて行くかってことが、より明確に見えてきた感じはある。

それは、オレも、

紘一とホームページを作ってて感じたけど、

スキルを持ってる人同士をつなげる、っていうのは、

たしかに、紘一が得意な能力な気がするな。

あと、今、すごく思ってるのは、

自分の仕事に関わってくれた人が、

僕の仕事をやったことで、

更に売れっ子になってほしいなぁって思うよね。

関わってくれた人にスポットを当てたいなって思うし、

それによって、その人が有名になったり、

新しい仕事の依頼が来たりして欲しい。

うんうん。

だってさ、最終的にこうやって形になって、

それは、僕の資産になるわけじゃない。

それを「全部自分がやりました」

なんて言ったら、完全に独り占めだよね。

いい視点だなあ。

それも、ロングスパンの物の見方だね。

独り占めをしちゃったら、長続きはしないから。

それは、そうだよね。

実際に、いろんな人の力を借りてモノが出来てるわけだし、

この人はこういうことをやってくれたってことを

伝えたいなっていう気持ちは、最近、特に強い。

そこは、感謝を忘れないようにしないとなって思ってるんだよね。

それで、

「吉村の仕事はたいして金にならないけど、

あいつの頼みならやってやるか」

って思ってもらえたら最高だよね。

(2013年6月 京都「ウサギノネドコ」にて)

【清水宣晶からの紹介】

紘一は、話しをしていてとても居心地がいい相手だ。

紘一自身が、話しを聞くことが上手な人で、僕が話しを聞いていたはずが、いつの間にか逆に、すっかり自分の話しをしてしまっているということがよくあった。

その一番大きい理由は、「わかってもらえてる」という安心感じゃないかと思う。

紘一のベースには常に「肯定」があって、どんな話しをしても、「なるほどね。」とそれを受け止めて、じっくりと言葉を選んで反応が返ってくる心地よさがある。その、一つ一つ、ちゃんと自分の考えにフィットした言葉を探しながら話しをする感じが、とてもいい。

紘一のスゴさは「実行力」にあり、いったんやると決めたことは、どれだけ長い時間をかけてでも、あらゆる手を尽くして実現させようとする意志の強さがある。

世の中が、その時その時のブームに合わせて揺れ動いている時でも、彼はひたすら、同じ場所で炎を絶やすことなく、熾き火のようにジリジリと

その、起点と終点のスパンの長さがそのまま、紘一という人間のスケールの大きさなのだと思う。(2008年4月)

2013年。東京で開催された、【宙-sola-】を中心とした「自然の造形美」展にあわせて、その記憶が薄れないうち、京都に行って、制作にまつわる話しを聞かせてもらった。

5年前のインタビューから今までを振り返ってみて、あらためて驚かされるのは、紘一の行動の射程の長さだ。

その、根本にある思想は変わらないまま、しかし、この5年の間も、彼は着実に行動を積み重ね続けて、実績を築きあげ、作品のファンを増やしながら、前進してきた。

紘一が作る物には、既に、ブランドと呼べるような信頼感がついてまわるようになっている。

今回聞かせてもらったビジョンが、この先、どのような形で具現化されていくのか、また話しを聞きに行くのを楽しみにしようと思う。(2013年6月)

紘一は、話しをしていてとても居心地がいい相手だ。

紘一自身が、話しを聞くことが上手な人で、僕が話しを聞いていたはずが、いつの間にか逆に、すっかり自分の話しをしてしまっているということがよくあった。

その一番大きい理由は、「わかってもらえてる」という安心感じゃないかと思う。

紘一のベースには常に「肯定」があって、どんな話しをしても、「なるほどね。」とそれを受け止めて、じっくりと言葉を選んで反応が返ってくる心地よさがある。その、一つ一つ、ちゃんと自分の考えにフィットした言葉を探しながら話しをする感じが、とてもいい。

紘一のスゴさは「実行力」にあり、いったんやると決めたことは、どれだけ長い時間をかけてでも、あらゆる手を尽くして実現させようとする意志の強さがある。

世の中が、その時その時のブームに合わせて揺れ動いている時でも、彼はひたすら、同じ場所で炎を絶やすことなく、熾き火のようにジリジリと

その、起点と終点のスパンの長さがそのまま、紘一という人間のスケールの大きさなのだと思う。(2008年4月)

2013年。東京で開催された、【宙-sola-】を中心とした「自然の造形美」展にあわせて、その記憶が薄れないうち、京都に行って、制作にまつわる話しを聞かせてもらった。

5年前のインタビューから今までを振り返ってみて、あらためて驚かされるのは、紘一の行動の射程の長さだ。

その、根本にある思想は変わらないまま、しかし、この5年の間も、彼は着実に行動を積み重ね続けて、実績を築きあげ、作品のファンを増やしながら、前進してきた。

紘一が作る物には、既に、ブランドと呼べるような信頼感がついてまわるようになっている。

今回聞かせてもらったビジョンが、この先、どのような形で具現化されていくのか、また話しを聞きに行くのを楽しみにしようと思う。(2013年6月)

第320話 徳谷柿次郎

第320話 徳谷柿次郎 第319話 坂上嶺太

第319話 坂上嶺太 第318話 吉澤尚輝

第318話 吉澤尚輝 第317話 まんぼ

第317話 まんぼ 第316話 桑田温美

第316話 桑田温美 第315話 篠原隼人

第315話 篠原隼人 第314話 古川雅人

第314話 古川雅人 第313話 高橋慶

第313話 高橋慶 第312話 八尋年美

第312話 八尋年美 第311話 ナカノヒトミ

第311話 ナカノヒトミ 第310話 佐藤孝治

第310話 佐藤孝治 第309話 山本泰二郎

第309話 山本泰二郎 第308話 長崎航平

第308話 長崎航平 第307話 豊田陽介

第307話 豊田陽介 第306話 トゥインクル愛子

第306話 トゥインクル愛子 第305話 小園拓志

第305話 小園拓志 第304話 角田篤郎・里奈

第304話 角田篤郎・里奈 第303話 浅田恵理子

第303話 浅田恵理子 第302話 内保亘

第302話 内保亘 第301話 滝沢明日香

第301話 滝沢明日香 第300話 久保礼子

第300話 久保礼子 第299話 岡澤浩太郎

第299話 岡澤浩太郎 第298話 橋本知久

第298話 橋本知久 第297話 堀尾寛太

第297話 堀尾寛太 第296話 鴻野祐

第296話 鴻野祐 第295話 吉崎亜紗子

第295話 吉崎亜紗子 第294話 古瀬正也

第294話 古瀬正也 第293話 篠原祐太

第293話 篠原祐太 第292話 田島由香子

第292話 田島由香子 第291話 山崎繭加

第291話 山崎繭加 第290話 小金沢裕之

第290話 小金沢裕之 第289話 青山光一

第289話 青山光一 第288話 高桑雅弘

第288話 高桑雅弘 第287話 久保田光

第287話 久保田光 第286話 岩上健太郎

第286話 岩上健太郎 第285話 堀場百華

第285話 堀場百華 第284話 栗林宏充

第284話 栗林宏充 第283話 マツダミヒロ

第283話 マツダミヒロ 第282話 木下英一

第282話 木下英一 第281話 白井康平

第281話 白井康平 第280話 在賀耕平

第280話 在賀耕平 第279話 太田泰友

第279話 太田泰友 第278話 柄沢忠祐

第278話 柄沢忠祐 第277話 鮏川理恵

第277話 鮏川理恵 第276話 伊藤大地・麻里子

第276話 伊藤大地・麻里子 第275話 金澤金平

第275話 金澤金平 第274話 近谷浩二

第274話 近谷浩二 第273話 岡田信一

第273話 岡田信一 第272話 大野佳祐

第272話 大野佳祐 第271話 吉田マリア

第271話 吉田マリア 第270話 齋藤志穂

第270話 齋藤志穂 第269話 富岡直希

第269話 富岡直希 第268話 中村尚哉

第268話 中村尚哉 第267話 塩川浩志

第267話 塩川浩志 第266話 篠原憲文

第266話 篠原憲文 第265話 金子久登己

第265話 金子久登己 第264話 大島亜耶

第264話 大島亜耶 第263話 上山光子

第263話 上山光子 第262話 日野秀明・熊谷祐実

第262話 日野秀明・熊谷祐実 第261話 山田貴子

第261話 山田貴子 第260話 渡辺正寿

第260話 渡辺正寿 第259話 桑原大輔・あやこ

第259話 桑原大輔・あやこ 第258話 田原さやか

第258話 田原さやか 第257話 高野慎吾

第257話 高野慎吾 第256話 安久都智史

第256話 安久都智史 第255話 堺大紀

第255話 堺大紀 第254話 塚原諒

第254話 塚原諒 第253話 鈴木優介

第253話 鈴木優介 第252話 藤原みちる

第252話 藤原みちる 第251話 濱野史明

第251話 濱野史明 Mike Davis

Mike Davis 第249話 松本菜穂

第249話 松本菜穂 第248話 大竹恭子

第248話 大竹恭子 第247話 前村達也

第247話 前村達也 第246話 あや

第246話 あや 第245話 須田高行

第245話 須田高行 第244話 福原未来

第244話 福原未来 第243話 古谷威一郎・育子

第243話 古谷威一郎・育子 第242話 井出天行

第242話 井出天行 第241話 吉澤希咲子

第241話 吉澤希咲子 第240話 北沢正和

第240話 北沢正和 第239話 竹内真紀子

第239話 竹内真紀子 第238話 熊本敦子

第238話 熊本敦子 第237話 飯塚悠介

第237話 飯塚悠介 第236話 ハン・クァンソン

第236話 ハン・クァンソン 第235話 山本勇樹

第235話 山本勇樹 第234話 吉川徹

第234話 吉川徹 第233話 室伏那儀

第233話 室伏那儀 第232話 石川伸一

第232話 石川伸一 第231話 北幸貞

第231話 北幸貞 第230話 石田諒

第230話 石田諒 第229話 永富さおり

第229話 永富さおり 第228話 Simeon

第228話 Simeon 第227話 吉田岳史

第227話 吉田岳史 第226話 茂木重幸

第226話 茂木重幸 第225話 向井朋子

第225話 向井朋子 第224話 大槻美菜

第224話 大槻美菜 第223話 五十嵐昭順

第223話 五十嵐昭順 第222話 山川陸

第222話 山川陸 第221話 小林まみ

第221話 小林まみ 第220話 木下史朗

第220話 木下史朗 第219話 縄

第219話 縄 第218話 ナカイ・レイミー

第218話 ナカイ・レイミー 第217話 岩瀬直樹

第217話 岩瀬直樹 第216話 カトーコーキ

第216話 カトーコーキ 第215話 服部秀子

第215話 服部秀子 第214話 東孝典

第214話 東孝典 第213話 一戸翔太

第213話 一戸翔太 第212話 柳澤拓道

第212話 柳澤拓道 第211話 りょうか

第211話 りょうか 第210話 安藤雅浩

第210話 安藤雅浩 第209話 篠塚光

第209話 篠塚光 第208話 依田昂憲

第208話 依田昂憲 第207話 森村ゆき

第207話 森村ゆき 第206話 大北達也

第206話 大北達也 第205話 伊勢修

第205話 伊勢修 第204話 中村里子

第204話 中村里子 第203話 柳澤龍

第203話 柳澤龍 第202話 細川敦子

第202話 細川敦子 第201話 山岸直輝

第201話 山岸直輝 第200話 中澤眞弓

第200話 中澤眞弓 第199話 高野ゆかり

第199話 高野ゆかり 第198話 四登夏希

第198話 四登夏希 第197話 森田秀之

第197話 森田秀之 第196話 山﨑恭平

第196話 山﨑恭平 第195話 豊田愛子

第195話 豊田愛子 第194話 金山賢

第194話 金山賢 第193話 坂本正樹

第193話 坂本正樹 第192話 江原政文

第192話 江原政文 第191話 マツダミヒロ

第191話 マツダミヒロ 第190話 おぎわらたけし

第190話 おぎわらたけし 第189話 番匠健太

第189話 番匠健太 第188話 高塚裕士

第188話 高塚裕士 第187話 森田藍子

第187話 森田藍子 第186話 黒澤世莉

第186話 黒澤世莉 第185話 橘田昌典

第185話 橘田昌典 第184話 森村茉文

第184話 森村茉文 第183話 梶原隆徳

第183話 梶原隆徳 第182話 松本祐樹

第182話 松本祐樹 第181話 中村元治

第181話 中村元治 第180話 小園拓志

第180話 小園拓志 第179話 あらいみか

第179話 あらいみか 第178話 麻生沙織

第178話 麻生沙織 第177話 豊田陽介

第177話 豊田陽介 第176話 出口治明

第176話 出口治明 第175話 森岡真葵子

第175話 森岡真葵子 第174話 阿部翔太

第174話 阿部翔太  第173話 多苗尚志

第173話 多苗尚志 第172話 石井貴士

第172話 石井貴士 第171話 田中美妃

第171話 田中美妃 第170話 井手剛

第170話 井手剛 第169話 ひらつかけいこ

第169話 ひらつかけいこ 第168話 住田涼

第168話 住田涼 第167話 松田大夢

第167話 松田大夢 第166話 藤田伸一

第166話 藤田伸一 第165話 田口師永

第165話 田口師永 第164話 大野佳祐/豊田庄吾

第164話 大野佳祐/豊田庄吾 第162話 小野寺洋毅

第162話 小野寺洋毅 第161話 はる@よつば

第161話 はる@よつば 第160話 森村隆行

第160話 森村隆行 第159話 篠原祐太

第159話 篠原祐太 第158話 ナカムラケンタ

第158話 ナカムラケンタ 第157話 大野雅子

第157話 大野雅子 第156話 クラリスブックス

第156話 クラリスブックス 第155話 紀乃のりこ

第155話 紀乃のりこ 第154話 川島優志

第154話 川島優志 第153話 木村孝・真由美

第153話 木村孝・真由美 第152話 佐藤明日香

第152話 佐藤明日香 第151話 大槻美菜

第151話 大槻美菜 第150話 吉村紘一

第150話 吉村紘一 第149話 森村ゆき

第149話 森村ゆき 第148話 辰野まどか

第148話 辰野まどか 第147話 大橋南菜

第147話 大橋南菜 第146話 アラ若菜

第146話 アラ若菜 第145話 宮原元美

第145話 宮原元美 第144話 源侑輝

第144話 源侑輝 第143話 山本慎弥

第143話 山本慎弥 第142話 熊崎奈緒

第142話 熊崎奈緒 第141話 山中思温

第141話 山中思温 第140話 徳永圭子

第140話 徳永圭子 第139話 木戸寛孝

第139話 木戸寛孝 第138話 上村実生

第138話 上村実生 第137話 吉田秀樹

第137話 吉田秀樹 第136話 平世将夫

第136話 平世将夫 第135話 杉なまこ

第135話 杉なまこ 第134話 田村祐一

第134話 田村祐一 第133話 小橋賢児

第133話 小橋賢児 第132話 竹沢徳剛

第132話 竹沢徳剛 第131話 草野ミキ

第131話 草野ミキ 第130話 藤沢烈

第130話 藤沢烈 第129話 竹田舞子

第129話 竹田舞子 第128話 KERA

第128話 KERA 第127話 石神夏希

第127話 石神夏希 第126話 山本恭子

第126話 山本恭子 第125話 吉村紘一

第125話 吉村紘一 第124話 小原響

第124話 小原響 第123話 小笠原隼人

第123話 小笠原隼人 第122話 鈴木教久

第122話 鈴木教久 第121話 物井光太朗

第121話 物井光太朗 第120話 山本大策

第120話 山本大策 第119話 中村真広

第119話 中村真広 第118話 柳澤大輔

第118話 柳澤大輔 第117話 菊池大介

第117話 菊池大介 第116話 岩村隆史

第116話 岩村隆史 第115話 大嶋望

第115話 大嶋望 第113話 今井健太郎

第113話 今井健太郎 第112話 高橋政臣

第112話 高橋政臣 第111話 栗田尚史

第111話 栗田尚史 第110話 上村雄高

第110話 上村雄高 第108話 野口恒生

第108話 野口恒生 第107話 内野徳雄

第107話 内野徳雄 第106話 森村泰明

第106話 森村泰明 第105話 中村洸祐

第105話 中村洸祐 第104話 竹下羅理崇定部

第104話 竹下羅理崇定部 第103話 田中美和

第103話 田中美和 第102話 本田三佳

第102話 本田三佳 第101話 門松崇

第101話 門松崇 第100話 浅見子緒

第100話 浅見子緒 第099話 たきざわまさかず

第099話 たきざわまさかず 第098話 大野佳祐

第098話 大野佳祐 黄昕雯

黄昕雯 第096話 山本達夫

第096話 山本達夫 第095話 本田温志

第095話 本田温志 第094話 内田洋平

第094話 内田洋平 第093話 沢登理永

第093話 沢登理永 第092話 辰野しずか

第092話 辰野しずか 第091話 マツダミヒロ

第091話 マツダミヒロ 第090話 宮坂善晴

第090話 宮坂善晴 第089話 大久保有加

第089話 大久保有加 第088話 谷澤裕美

第088話 谷澤裕美 第087話 笠井有紀子

第087話 笠井有紀子 第086話 高杉なつみ

第086話 高杉なつみ 第085話 菅野尚子

第085話 菅野尚子 第082話 小座間香織

第082話 小座間香織 第081話 山口夏海

第081話 山口夏海 第080話 藤田伸一

第080話 藤田伸一 第079話 森田英一

第079話 森田英一 第078話 新井有美

第078話 新井有美 第077話 神田誠

第077話 神田誠 第076話 紺野大輝

第076話 紺野大輝 第075話 花川雄介

第075話 花川雄介 第074話 間庭典子

第074話 間庭典子 第073話 木村由利子

第073話 木村由利子 第072話 有紀天香

第072話 有紀天香 第071話 山崎繭加

第071話 山崎繭加 第070話 佐藤孝治

第070話 佐藤孝治 第069話 金澤宏明

第069話 金澤宏明 第068話 山田康平

第068話 山田康平 第067話 西野沙織

第067話 西野沙織 第066話 川端利幸

第066話 川端利幸 第065話 岩下拓

第065話 岩下拓 第064話 清水宣晶

第064話 清水宣晶 第063話 高橋慶

第063話 高橋慶 第062話 山本麻子

第062話 山本麻子 第061話 木村孝

第061話 木村孝 第060話 田島由香子

第060話 田島由香子 第059話 石井英史

第059話 石井英史 第058話 巻山春菜

第058話 巻山春菜 第057話 多苗尚志

第057話 多苗尚志 第056話 梅沢由香里

第056話 梅沢由香里 第054話 西村友恵

第054話 西村友恵 第053話 山口絵美

第053話 山口絵美 第052話 高木大

第052話 高木大 第050話 武藤貴宏

第050話 武藤貴宏 第049話 高橋早苗

第049話 高橋早苗 第047話 清水元承

第047話 清水元承 第046話 貴田真由美

第046話 貴田真由美 第045話 伊藤敦子

第045話 伊藤敦子 第044話 シミズヨシユキ

第044話 シミズヨシユキ 第043話 武藤正幸

第043話 武藤正幸 第042話 木村音詩郎

第042話 木村音詩郎 第041話 中村文則

第041話 中村文則 第040話 野口幸恵

第040話 野口幸恵 第039話 深森らえる

第039話 深森らえる 第038話 貫名洋次

第038話 貫名洋次 第037話 黒澤世莉

第037話 黒澤世莉 第036話 大澤舞理子

第036話 大澤舞理子 第035話 石井貴士

第035話 石井貴士 第034話 高橋章子

第034話 高橋章子 第033話 和田麗奈

第033話 和田麗奈 第029話 佐々木孝仁

第029話 佐々木孝仁 第028話 縄手真人

第028話 縄手真人 第026話 五十川藍子

第026話 五十川藍子 第024話 石田直己

第024話 石田直己 第023話 鶴田玲子

第023話 鶴田玲子 第022話 杉原磨都美

第022話 杉原磨都美 第021話 石倉美穂

第021話 石倉美穂 第020話 工藤妙子

第020話 工藤妙子 第017話 石井千尋

第017話 石井千尋 第016話 見市礁

第016話 見市礁 第013話 滝田佐那子

第013話 滝田佐那子 第012話 岡田真希子

第012話 岡田真希子 第011話 田中直美

第011話 田中直美 第008話 今西奈美

第008話 今西奈美 第006話 もがみたかふみ

第006話 もがみたかふみ 第004話 佐藤愛

第004話 佐藤愛 第003話 岩崎久美

第003話 岩崎久美 第002話 田中藍

第002話 田中藍 第001話 和田清華

第001話 和田清華 第002回公開インタビュー

第002回公開インタビュー 第002回ワークショップ

第002回ワークショップ 第001回ワークショップ

第001回ワークショップ